2025.07.17

【プレスリリース】超極小サイズに閉じ込めた光によって物質表面を原子スケールで観察―散乱型近接場光顕微鏡で1ナノメートルの分解能を実現―

発表のポイント

- ナノスケールの光学イメージングは主に散乱型近接場光顕微鏡によって行われてきたが、その空間分解能は通常10〜100 ナノメートル程度であった。

- 本研究では、非接触原子間力顕微鏡によってプラズモニックキャビティの近接場を精確に計測する新技術を開発した。

- この新技術によって、散乱型近接場光学顕微鏡として世界最良の空間分解能、1ナノメートルを達成した。

- 本研究で示した方法論によって、将来的に、単一原子・単一分子スケールの光学特性を顕微鏡観察・解析できる可能性が高まった。

概要

マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所(ドイツ、以下FHI)の塩足亮隼博士を中心とした国際的な研究チームは、分子科学研究所/総合研究大学院大学の熊谷崇准教授、西田純助教、FHIのMelanie Müller博士、Martin Wolf教授、Adnan Hammud研究員、およびスペインCIC NanoGUNEのFabian Schulz博士との共同研究成果として、散乱型近接場光顕微鏡(注1)として、世界最良となる1ナノメートル(1 nm=10億分の1メートル)の細かさで物質表面の局所的な光学応答を観察できる新しい技術を開発しました。物質表面の構造と光学特性を原子スケールで高精度に観察できる顕微鏡は、ナノデバイスの機能評価に役立つだけでなく、原子スケール、すなわち、これまでのナノスケールを超越した極小スケールで光を活用する「オングストロームオプティクス」への展開につながると期待されます。

本研究成果は、国際学術誌『Science Advances』に、2025年6月11日付でオンライン掲載されました。

1.研究の背景

光を使って原子や分子レベルの構造をできる限り高精度に拡大して「観る」ことは、物理学、化学、生物学の広い分野において重要な技術です。しかし、従来の光学顕微鏡では、光の波としての性質による限界、いわゆる回折限界のため、観察できる最小の構造サイズはおよそ数百ナノメートルにとどまります。この限界を超える手法のひとつが、散乱型近接場光学顕微鏡(s-SNOM)(注1)です。s-SNOMでは、金属探針の先端に光を集め、ナノスケールに局在した近接場(注2)を利用することで、通常の光では到達できない微小な領域を「照らす」ことができます。これにより、光の波長よりもはるかに小さな構造を観察することが可能になります。

しかし、これまでのs-SNOM技術では、空間分解能は通常10~100 ナノメートル程度、最良の条件でも5~6ナノメートルが限界とされており、原子スケールの微細構造を光学的に観察するには不十分でした。この限界を超えるためには、試料表面を壊すことなく探針をできるだけ近づけること、そしてその近づいた時に形成される近接場をできるだけ精確に読み取ることが不可欠でした。

2.研究の成果

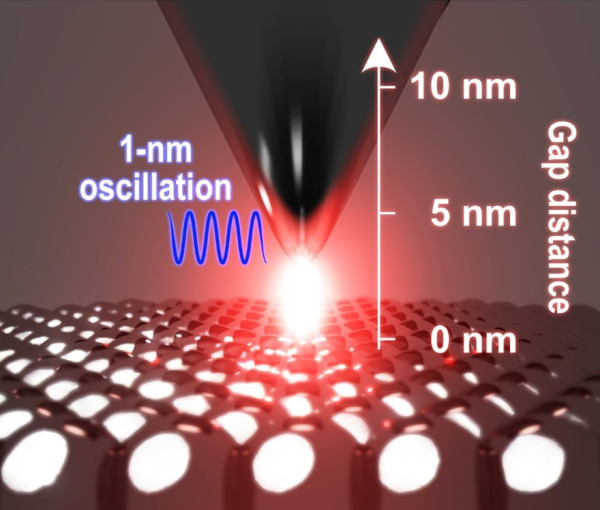

今回、研究チームはs-SNOMにおいて近接場信号を検出する際に重要となる探針の振動振幅を従来の10分の1以下に抑える「超低振幅s-SNOM(ULA-SNOM)」を開発しました。この技術の特徴は、探針を1ナノメートル以下という極めて小さな振幅で安定的に振動させ、空間的に強く局在した光(近接場)と物質の相互作用を高精度に検出するところにあります。これは、水晶振動子センサー(注3)を用いた周波数変調型の原子間力顕微鏡(FM-AFM)(注4)と、近接場と物質の相互作用に起因する弾性散乱成分を高感度に検出するロックインアンプの高次復調とを組み合わせて実現されました。

実験は、超高真空かつ8 ケルビンという低温の環境下で行われました。このような環境では、探針と試料の間にできる1ナノメートル程度のすき間をピコメートルレベルの精度で安定かつ精密にコントロールすることができます。この極めて狭いすき間では、金属探針と金属表面との間にプラズモニックキャビティ(注5)が形成されます。この領域では光が非常に強く閉じ込められ、試料の微細な光学情報を増幅して観測できます。これによって、平坦な銀金属表面とその上に成膜したわずか1原子分の厚さのシリコン薄膜の領域を顕微鏡像によって識別し、その試料を1ナノメートルという従来法を超越した優れた空間分解能で可視化することに成功しました。

3.今後の展開・この研究の社会的意義

近年、半導体デバイスのナノ加工技術が10 ナノメートル以下のサイズに到達するなど、ナノサイエンス・ナノテクノロジーの分野では、原子スケールで物質表面の構造と物性を精密に観察できる計測法の重要性が増しています。本研究で実証した技術とそれを踏まえた今後の更なる顕微鏡開発によって、ナノマテリアルやナノデバイスの精密な評価に加え、原子スケールの空間で光を制御する「オングストロームオプティクス」という光科学のフロンティアへの展開が期待されます。

4.用語解説

(注1)散乱型近接場光顕微鏡:

物質の光学的性質をナノメートルスケールで観察するための顕微鏡で、光の回折限界(通常数百ナノメートル)を超えて数十ナノメートル、あるいはそれ以下の空間分解能で光学情報を取得できる手法です。この手法では、非常に尖った金属の探針先端に集光された「近接場」を試料に照射し、探針と試料の間の局所的な領域から散乱された光を検出します。得られる散乱光には、近接場と物質の相互作用に関する情報が含まれており、これを解析することでナノスケールの光学的応答(反射、吸収、屈折率、誘電率、フォノンやプラズモンの共鳴など)を知ることができます。

(注2)近接場:

光(電磁波)が物質の近傍で形成する空間的に強く局在した場のことです。通常、光は波として空間に広がりますが、物質の表面や微細構造の近傍では、電磁場がその場に局所的に閉じ込められた形で存在できます。

(注3)水晶振動子センサー:

周波数変調型原子間力顕微鏡において、探針の高精度な振動制御と力検出を可能にする感応素子です。特に超高真空・低温環境での原子スケールの高分解能測定に優れており、物質表面を非破壊的に観察できることが大きな特長です。

(注4)周波数変調型原子間力顕微鏡:

共鳴周波数で振動させた片持ち梁(カンチレバー)に外力がはたらく時に共振周波数が変化する性質を利用して、試料表面とカンチレバー先端に取り付けた探針との間に働く力を高感度に検出する顕微鏡です。これに対して、常に一定の周波数でカンチレバーを振動させ、振幅の変化を検出するものを振幅変調型原子間力顕微鏡と呼びます。従来のs-SNOM研究では、測定の容易さなどの理由から振幅変調型が主に用いられていました。

(注5)プラズモニックキャビティ:

数ナノメートル以下の金属ナノ構造間の極めて狭い空間に光を閉じ込め、局在表面プラズモン共鳴を介して近接場を局在性と強度を極端に強めるキャビティ(共振空間)のことです。

5.論文情報

6.研究グループ

- 自然科学研究機構分子科学研究所/総合研究大学院大学(SOKENDAI)

熊谷 崇 准教授

西田 純 助教 - マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所 物理化学研究科

塩足 亮隼 グループリーダー

マーティン・ヴォルフ 研究科長

メラニー・ミュラー グループリーダー - マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所 無機化学研究科

アドナン・ハムード 研究員 - スペイン CIC NanoGUNE

ファビアン・シュルツ 研究員

7.研究サポート

本研究は以下の支援の下で実施されました。

ファビアン・シュルツ(Fabian Schulz)

・スペイン科学革新省/国家研究庁 知識生成プロジェクト 2022(PID2022-140845OB-C61)〔EU FEDER 共助成〕

・Ramón y Cajal プログラム フェローシップ(RYC2021-034304-I)

熊谷 崇(Takashi Kumagai)

・JST FOREST(JPMJFR201J)

8. 研究に関するお問い合わせ先

- 熊谷 崇(くまがい たかし)

自然科学研究機構 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター / 総合研究大学院大学 准教授

TEL:0564-55-7410

E-mail:kuma@ims.ac.jp - 塩足 亮隼(しおたり あきとし)

マックス・プランク協会フリッツ・ハーバー研究所 物理化学研究科 グループリーダー

TEL:+49-30-8413-5181

E-mail:shiotari@fhi-berlin.mpg.de

9. 報道担当

- 自然科学研究機構・分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

TEL:0564-55-7209

FAX:0564-55-7340

E-mail:press@ims.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL:046-858-1629

E-mail:kouhou1@ml.soken.ac.jp