2022.04.12

【プレスリリース】ヘビの遺伝子がカエルに飛び移る? −寄生虫が仲介する遺伝子水平伝播のパンデミック−

ヘビの遺伝子がカエルに飛び移る?

−寄生虫が仲介する遺伝子水平伝播のパンデミック−

【ポイント】

- ヘビの遺伝子がカエルに飛び移っていること(遺伝子の水平伝播)を発見しました。

- 高等な動物間での遺伝子の水平伝播はとても珍しいと思われていますが、ヘビからカエルへの水平伝播は、1回だけではなく世界中で何度も起きており、特にマダガスカルでは水平伝播のパンデミックが起きていることが明らかになりました。

- 人で吸血していたヒルがカエルの伝播因子を持っており、ヘビからカエルだけでなく、多くの動物の間で遺伝子の移動が起きている可能性が示されました。

- ヘビからカエルへの水平伝播は寄生虫によって仲介されている可能性が高く、特にマダガスカルには伝播因子を持った寄生虫が多く生息することがわかりました。また複数のカエル系統についてアフリカからこの地に移住した後に、水平伝播が発生したと断定できる例を発見しました。

- 高等動物の間では遺伝子水平伝播の発生様式はよく分かっていませんでしたが、本研究によって、脊椎動物間の遺伝子水平伝播はマラリアなどの風土病の感染とよく似た機構で生じるという全く新しい視点が提示されました。

【研究の概要】

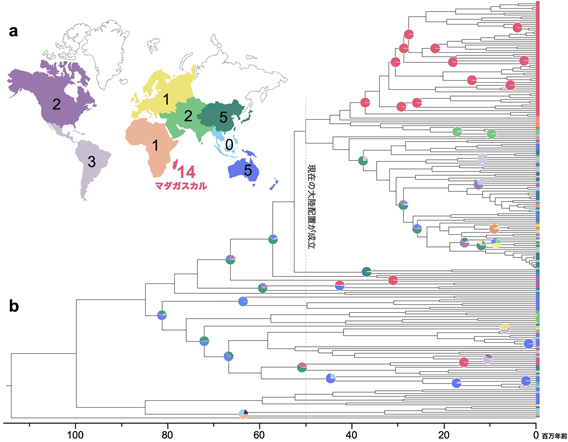

長浜バイオ大学バイオサイエンス研究科の倉林敦准教授、神林千晶(博士後期学生)、掛橋竜祐特任助教、大島一彦教授、広島大学の古野伸明准教授、総合研究大学院大学の田辺秀之准教授、山口大学の佐藤宏教授ならびに柳田哲矢准教授、兵庫県立大学の太田英利教授、早稲田大学の細将貴准教授をはじめとした国内外15の研究機関から成るグループが、ヘビからカエルに遺伝子(BovBと呼ばれるレトロトランスポゾン:注1)が水平伝播していることを発見しました(図1)。世界の全ての大陸から収集した膨大なヘビ・カエルサンプルを用い研究を行ったところ、水平伝播の発生頻度は地域ごとに異なっており、特にマダガスカルではパンデミックと言えるほど高い頻度で生じていることが明らかになりました(図2)。

さらに、この水平伝播を仲介していると考えられる寄生虫を複数発見しました(図1)。仲介者候補の寄生虫もマダガスカルでは高頻度で存在していたため、脊椎動物間の水平伝播は、各地域に存在する伝播仲介寄生虫の割合に依存することが示唆されました。さらに、水平伝播が生じていないアフリカ大陸に生息していたカエルが、明らかにマダガスカルへ移住した後に水平伝播が生じたと断定できる事例を発見し(図3)、水平伝播がマラリアなどの風土病の感染と類似した機構で生じるという全く新しい考え方を提示しました。

今回の研究成果は4月12日(正午)、英国の学術誌『Molecular Biology and Evolution』電子版にて公開されました。

【研究の背景】

生物の遺伝情報は、通常は生殖を介して親から子に伝えられます(垂直伝播)。一方で、全く異なる個体間で遺伝子が転移する現象が知られており、これは水平伝播と呼ばれます。遺伝子の水平伝播は細菌などではごく一般的な現象として知られ、生物多様性創出の原動力の一つと考えられています。脊椎動物を含む多細胞動物間でも、最近のゲノム情報を用いた解析により水平伝播の例が発見されつつありますが、これまではサンプルの制約が大きく、その地理的な発生傾向や伝播メカニズムについては、全くと言っていいほどわかっていませんでした。

また、米国のバーバラ・マクリントック博士は、トウモロコシにおいてゲノム上を動く遺伝子を発見し、1983年のノーベル医学・生理学賞に輝いています。本研究では、マダガスカルに生息するカエル類のゲノムを解析し、BovBと呼ばれる動く遺伝子の一種(レトロトランスポゾンの一種:注1)を発見しました。BovBは主にヘビに特徴的な因子として知られていたのですが、我々の研究によって、マダガスカルガエル類で見つかったBovBは、ヘビからの水平伝播によって獲得されたものであることが明らかになりました。

水平伝播について直感的に考えやすいメカニズムに、「食べる-食べられる」を通じた遺伝子の移動があります。しかし、今回発見されたのは捕食者(ヘビ)から被食者(カエル)という、このシナリオで想定されるものとは全く逆方向の伝播でした。そのため、この水平伝播がヘビとカエルの直接的な接触によって生じたとは考えにくく、むしろ第三者による仲介が想定されるものでした。

本研究では、この仲介者の存在が想定される水平伝播系を対象として、両生爬虫類とその寄生虫を含めた網羅的なサンプルを調査することで、脊椎動物の間で生じた水平伝播について、その発生頻度の地理的傾向や伝播経路の探索を行い、以下の興味深い発見に至りました。

【研究の成果】

世界各地からヘビとカエル(各20科106種と28科149種)を収集し、BovBの塩基配列をもとに分子系統解析(注2)を行うと、少なくとも42回の水平伝播が生じていることが示されました(図2)。また、水平伝播が起こった地域を推定すると、地域ごとに発生回数が大きく異なることが分かりました。特にマダガスカルでは過去5000万年の間に14回以上発生したと推定され(図2)、マダガスカルはBovBの脊椎動物間水平伝播のホットスポットであることが示されました。

続いて、水平伝播の経路を調査するため、ヘビ-カエル間を行き来することのできる寄生虫を水平伝播の仲介者と仮定し、PCR法(注3)による調査を行ったところ、BovBをもったまま宿主間を移動している有力な仲介者候補が発見されました(図1)。さらに、BovBをもつ寄生虫の割合がマダガスカルで高いことがわかりました。これらの結果は、脊椎動物間の水平伝播の生じやすさに地域性があることを世界で初めて明らかにするものであり、さらに、この地域差がBovBをもつ寄生虫の割合に依存する可能性を示唆するものでした。

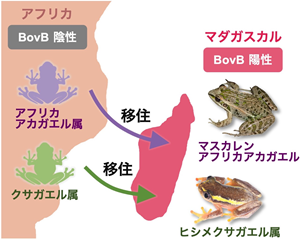

マダガスカルには、島の成立後にアフリカ大陸(水平伝播頻度は非常に低い)から海を渡って移住してきたカエルが2系統分布しています(図3)。興味深いことに、マダガスカルに移住したこれらのカエルからはBovBが検出されたのに対し、アフリカに生息する近縁種はBovB陰性でした。また、ここで推定された水平伝播の発生年代は、先行研究で知られているマダガスカルへの移住年代と符号し、カエルの移住後に水平伝播が生じたことが強く示唆されました。この現象は、マラリア原虫をもつ蚊に汚染された地域に移住することで人間がマラリアに感染する構図とよく似ており、本研究によって脊椎動物間の水平伝播が風土病の感染と類似した機構で生じうるという、全く新しい視点が提示されました。

【今後の展望】

以上の解析中には、マダガスカルで人間に吸血していたヒルからもBovBが検出され、水平伝播がヘビ-カエル以外の脊椎動物間でも発生している可能性が示唆されました。本地域で水平伝播が及んだ動物群の範囲を明らかにするためにも、今後はより広い脊椎動物分類群(哺乳類・鳥類・魚類)を対象とした調査の実施を予定しています。また、水平伝播が生じるためには外来遺伝子が宿主の生殖細胞系列に組み込まれる必要がありますが、そのためには細胞内に侵入可能なウイルスや細菌などの最終媒介者が存在しており、寄生虫はそれらの運搬者として働いている可能性が考えられます。この脊椎動物間の水平伝播の詳細なメカニズムについても、今後の研究で検証していく予定です。

用語説明

- (注1)レトロトランスポゾン:生物のゲノム上を転移することのできるDNA配列。コピー&ペーストの形式で転移し、ゲノム中でコピー数を増殖する。

- (注2)分子系統解析:DNAの塩基配列やアミノ酸配列の違いをもとに系統樹を構築し、進化の道筋を推定する手法。本研究では、近縁分類群(ヘビ)のBovBのまとまりの中から、本来遠縁の生物(カエル)のBovBが分岐する点を水平伝播の発生ポイントと推定した。

- (注3)PCR法:ポリメラーゼ連鎖反応。遺伝情報の特定の領域を増幅する方法。

論文情報

- 掲載誌:Molecular Biology and Evolution

- 論文タイトル:Geography-dependent horizontal gene transfer from vertebrate predators to their prey(脊椎動物における捕食者から被食者への地域依存的な遺伝子水平伝播)

- 著者:Chiaki Kambayashi, Ryosuke Kakehashi, Yusuke Sato, Hideaki Mizuno, Hideyuki Tanabe, Andolalao Rakotoarison, Sven Künzel, Nobuaki Furuno, Kazuhiko Ohshima, Yoshinori Kumazawa, Zoltán T. Nagy, Akira Mori, Allen Allison, Stephen C. Donnellan, Hidetoshi Ota, Masaki Hoso, Tetsuya Yanagida, Hiroshi Sato, Miguel Vences, Atsushi Kurabayashi

- DOI:10.1093/molbev/msac052

- URL: https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msac052/6563207

本研究に関するお問い合わせ

-

長浜バイオ大学 バイオサイエンス研究科 准教授 倉林敦

TEL:0749-64-8122

E-mail:kuraba@nagahama-i-bio.ac.jp -

広島大学 両生類研究センター 准教授 古野伸明

TEL(教員室直通):082-424-7483

E-mail:nfuruno@hiroshima-u.ac.jp -

総合研究大学院大学 先導科学研究科 准教授 田辺秀之

TEL:046-858-1573

E-mail:tanabe_hideyuki@soken.ac.jp -

山口大学 共同獣医学部 病態制御学講座 教授 佐藤宏

TEL:083-933-5902

E-mail:sato7dp4@yamaguchi-u.ac.jp -

山口大学 共同獣医学部 病態制御学講座 准教授 柳田哲矢

TEL:083-933-5914

E-mail:yanagi-t@yamaguchi-u.ac.jp -

早稲田大学 先端生命医科学センター 准教授 細将貴

TEL:03-5369-7311

E-mail:masakihoso@gmail.com

報道担当

-

長浜バイオ大学

アドミッション・オフィス 広報担当

TEL:0749-64-8100

FAX:0749-64-8140

E-mail:kouhou@nagahama-i-bio.ac.jp -

広島大学 財務・総務室 広報部広報グループ

TEL:082-424-3701

E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp -

総合研究大学院大学 総合企画課広報社会連携係

TEL:046-858-1629

E-mail:kouhou1@ml.soken.ac.jp -

山口大学 総務企画部総務課広報室

TEL:083-933-5007

FAX:083-933-5013

E-mail:sh011@yamaguchi-u.ac.jp