国立遺伝学研究所(NIG)での研究

-

国立遺伝学研究所(NIG)での5年間の研究内容について教えてください。

Moutushi Islamさん

Moutushi Islamさん

Bhimさん

: 私の研究室では、ヒトになつく行動をするよう選択的に交配したマウスの研究を行っています。たいていのマウスは野生種で人間を見ると逃げ出すのですが、ヒトになつくよう選択的に交配したマウスは、人間との接触が大好きです。私の研究の目的は、マウスの交配時に、バクテリアやアーキア※1、菌類※2やウィルスのような腸内マイクロバイオームが、マウスの行動を変える何らかの役割を果たしているのか調査することでした。この仮説に基づいて努力を重ね、また、多少の運も味方につけて、ついにヒトになつく行動をするマウスには「リモシラクトバチルス・ロイテリ※3」というバクテリアが多く含まれていることを突き止めました。そこで私はこのバクテリアを採取し、マウスに与えて行動が変化するか観察したところ、実際に行動が変化することが確認できました。今は、鶏や他の動物でも同様のことが起こるか実地試験しているところです。

研究でわくわくすること

Bhimさん

: 私はバイオインフォマティクスの研究もしていて、その分析に一晩中かかったこともありました。そんな時、早起きして実験結果を見に行くときはとてもわくわくしましたね。それから、博士課程の学生なら誰でも経験するでしょうが、私も初めのうちはよい実験結果が得られず、とても苦労しました。浮き沈みもたくさんありましたが、指導教員の先生が常に私をサポートしてくれました。そして最もうれしかったのは、3年目に「リモシラクトバチルス・ロイテリ」を見つけた時のことです。それまでは、がっかりすることが多かったのですが、この時から、すべてがうまくいくようになりました。

学生生活

-

総研大の博士課程の学生としての普段の生活について教えてください。

Bhimさん

: 私は、NIG提供の寮に住んでいます。普段はこの寮とNIGの実験室を行き来しています。それ以外は、NIGの友達とサッカーをしています。また、料理や自分の庭でトマトなどの野菜を育てるのも好きです。実験とは違う気分を味わいたいと思っているんです。私たちの実験は、一つの結果を得るのに、時には6、7か月かかることがあります。でも、トマトは種をまいてから数日で芽が出ます。これが気分転換にはとてもよく、だからガーデニングが好きなんです。

Bhimさんの庭

Bhimさんの庭

留学生としてチャレンジングだったこと

-

留学生として大変だったことはありますか?日本は文化的にとても豊かですが、まったく違う文化を持つ国から来たあなたは、どのように日本に馴染んでいったのですか?

Bhimさん

: 一番大変だったのは言葉ですね。日本に来る前に勉強しておけばよかったと思っています。日本に来て博士課程が始まると、新しい実験に時間がかかり、新しい言葉を勉強するのが難しくなります。次に大変だったのは、その国のシステムを知ることです。研究や研究費に関して、すべての国が同じシステムであるとは限りません。日本の場合、すべてのことが文書化されていて、何をすべきか、何をしてならないかがよく説明されているので、とても便利です。

経済的支援について

-

研究するにあたり、どのような経済的支援を受けましたか?

Bhimさん

: 私は、3つのフェローシップを別々のタイミングで受けました。最初は、NIGのリサーチアシスタントでした。次にJASSOの奨学金を申請し、6か月間支援を受けました。それから、当時、総研大で新たに始まったSOKENDAI特別研究員制度で、2年間の支援を受けました。私はこの3つの支援を受けましたが、他にも支援制度はあります。最も有名なのは日本政府(文科省)の国費外国人留学生制度です。日本で博士号取得を目指す学生には、多くの支援があるのです。

-

博士課程の学生として、様々な学会に出ることも大事ですよね。学会参加について、どのような経験をされましたか? 経済的な支援はあるのでしょうか?

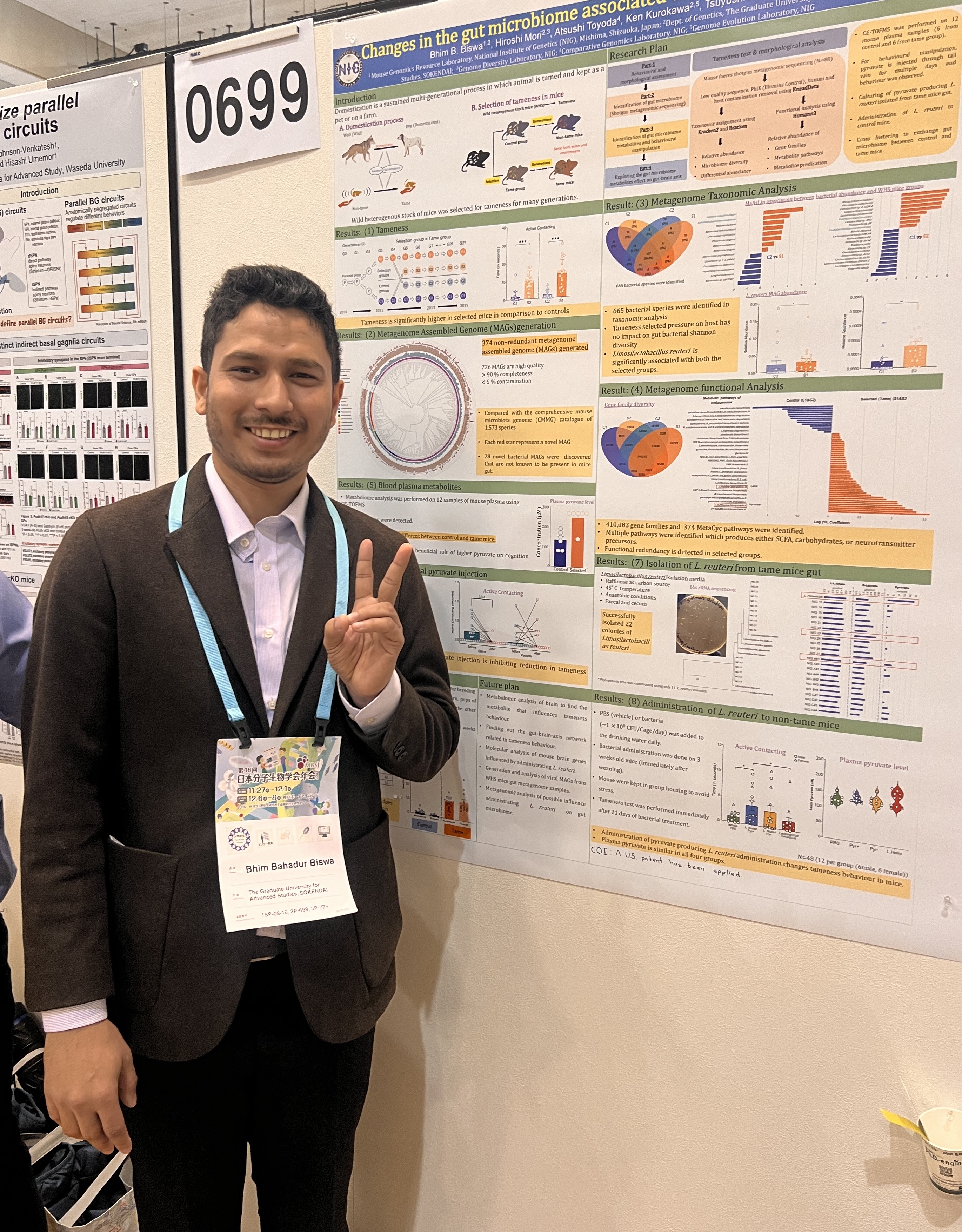

ポスタープレゼンテーション(第46回日本分子生物学会)

ポスタープレゼンテーション(第46回日本分子生物学会)

Bhimさん

: 私は総研大にいてよかったと思っています。というのも、学会に参加するための経済的支援を受けられるからです。私が学会に参加するようになったのは、2年次からです。NIGや総研大からの支援を受けて、日本国内の学会に多く参加しました。そして4年次、5年次の時にドイツと南アフリカで行われた学会にも参加しました。どちらも、SOKENDAI研究派遣プログラムの支援を受けました。

修了後のこと

-

もう間もなく総研大の博士課程を修了しますね。修了後は何をするのですか?

Bhimさん

: 博士論文審査会後すぐに、ポスドクの申請を出しました。そして、ケンブリッジ大学から採用通知をもらい、10月末から当地でポスドクとして入局することが決まっています。これまでの研究室では行動と腸内マイクロバイオームを扱ってきましたが、今後は主に免疫学者と研究することになります。赴任先は、免疫学と腸内マイクロバイオームの研究室なのです。

総研大でよかったこと

-

総研大の生命科学リトリートでご一緒したことがありましたよね。あの時、Bhimさんは運営組織のリーダーをしていました。その時のことを、お話しいただけますか?

Bhimさん

: 毎年、総研大のすべての生命科学系の機関が集まって、4つの専攻がポスタープレゼンテーションや口頭発表を行うリトリート(合宿)を開催しています。総研大は、基盤機関が全国に散らばっているので、他機関の人と交流するのが難しいです。だから、このリトリートは、他機関で行われている研究を知る上でも、人脈を構築するにもよい機会となります。

Bhimさん

: 総研大は異なる機関で、様々な講義を提供しており、私は興味のあるものは何でも受講しました。神経科学、情報学、統計学を勉強しようとしたところ、講義によっては現地で受けるものもあったので、私は岡崎(生理科学コース/生理学研究所)に行って、いくつかの講義を受け、自分の博士号取得に必要なことを学びました。その他のたいていの講義は、ZOOMで受講しました。

日本での生活

-

日本に住んで5年になりますが、日本全般や文化について、どんな印象ですか?

Bhimさん

: 日本の文化に溶け込むのは、とてもたやすいことです。日本人はとてもウェルカムな人たちで、これまで一度も嫌な経験をしたことないです。自分の仕事に集中していれば、誰にも邪魔されないし、嫌なことをされることもない。博士号を取得し、やりたいことをするために、日本はとても良い場所だと思います。

総研大で博士号を取ろうと思っている学生へのメッセージ

-

総研大に留学したいと思っている学生に、アドバイスはありますか?

Bhimさん

: 総研大は、博士号を取得するにも、資金を得るにも、とてもよい場所です。最も大事なのは、総研大のウェブサイトを確認して、興味のあるPI(Principal Investigator)にコンタクトをとることです。そして二つ目は、「次のステップだ」と言われたから博士号を取得してはいけないということです。博士号を取得するのは、自分がその経験全体が楽しいと思え、実際にその研究をするのが好きだと思える場合だけにすべきです。

現学生へのメッセージ

-

今現在博士号を取る旅の途中にいる学生に、何かアドバイスはありますか?

Bhimさん

: 研究という面から言うと、総研大やNIGの学生はすでにとても素晴らしいと思うので、何も言うことはありません。でも、現役学生にとって、研究以外で最も大事だと思うことは、専門家ではない一般の人々に、いかに自分の研究のことを伝えるかということです。総研大にはライティングスキルの向上を目指す講義は十分にありますが、スピーチに関する講義はないに等しいです。そのため、私は、世界中で利用可能なスピーチクラブに入り、適切なスピーチについてアドバイスをもらっていました。博士課程の学生なら、科学論文ではなく、一般聴衆向けのスピーチの仕方や書き方を学んだほうがいいと思います。

Bhim Bahadur Biswaさん(右)とMoutushi Islamさん(左)

Bhim Bahadur Biswaさん(右)とMoutushi Islamさん(左)

用語解説

※1 アーキア: Archaea

アーキアは温泉や深海のような極限の場所で発見された太古の微生物で、その一部はバクテリアと並んで私たちの腸内にも生息しています。彼らはユニークな遺伝子と細胞構造を持っており、私たちの消化器系を含む多様な環境で生き残るのに役立っています。

※2 菌類: Fungi

菌類はカビ、酵母、キノコを含むユニークな生物群で、自然界では死物分解や栄養素の再利用に重要な役割を果たしています。一部の菌類は私たちの腸内にも生息し、バクテリアやその他の微生物と相互作用することで消化をサポートし、マイクロバイオームの健康的なバランスを保つのに役立っています。

※3 リモシラクトバチルス・ロイテリ: Limosilactobacillus reuteri

リモシラクトバチルス・ロイテリ(旧名ラクトバチルス・ロイテリ)は、ヒトの腸内やカード(ヨーグルト)などの食品に含まれる細菌の一種です。消化をサポートし、腸の健康を改善し、有害な細菌から腸を守る天然物質を生成するのに役立ちます。