2025.07.30

【プレスリリース】脊椎動物最古の性染色体の発見~ゲノム情報から迫るサメ・エイ類のユニークな性決定~

概要

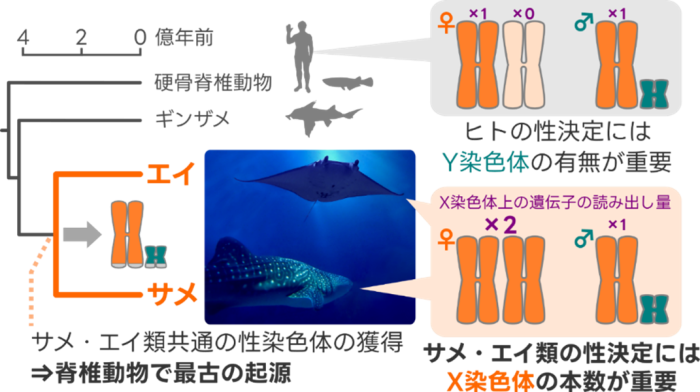

性は多くの生物が持っていますが、それを決める仕組みは同じではありません。私たちヒトを含む脊椎動物は遺伝的要因や胚発生時の温度など環境要因に頼った多様な性決定の仕組みを持っていますが、それがどのように進化してきたのかは大きな謎の一つです。サメやエイを含む軟骨魚類(1)は、脊椎動物の他の系統とは深く隔たれ独自の進化を遂げてきた仲間ですが、他の系統とは対照的に軟骨魚類の性を決める仕組みはほとんど調べられていませんでした。総合研究大学院大学 大学院生の丹羽大樹、国立遺伝学研究所 分子生命史研究室の工樂樹洋教授(理化学研究所生命機能科学研究センター 客員研究員)、徳島大学大学院社会産業理工学研究部の宇野好宣准教授、(一財)沖縄美ら島財団総合研究所の中村將参与、東京大学大気海洋研究所の髙木亙助教、および複数の水族館から成る研究グループは、軟骨魚類のゲノム配列(2)の比較により、サメ・エイ類のX染色体が共通の遺伝子セットを保持し、Y染色体が大半の遺伝子を失っていること、そして、それらの性染色体が約3億年もの長い間保持されてきた可能性が高いことを明らかにしました。X染色体には雌雄での本数の差を埋め合わせる遺伝子量補償(3)の仕組みが働いておらず、それこそがサメ・エイ類の性の決定に重要である可能性が示されました。本研究は、サメ・エイ類では他の脊椎動物とは異なる仕組みで性が決まっていることを示すものであり、性の成り立ちについてのこれまでの研究に一石を投じる成果です。

成果掲載誌

本研究成果は、国際科学雑誌 「Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)」 に2025年7月23日(日本時間)にオンライン掲載されました。

研究の詳細

●研究の背景

脊椎動物は遺伝的な要因や環境的な要因に基づく多様な性決定の仕組みを持っており、その一つが性染色体です。ヒトでは一般的に、父母それぞれから引き継いだ23対の染色体のうちの一対、すなわちX染色体とそれより小さなY染色体が性染色体であり、Y染色体を父方から引き継いだ場合に男性の身体が形作られていきます。他の染色体(常染色体)が一対の間で同じ形をしている中で、どうやって性染色体は独自の進化を遂げてきたのでしょうか。脊椎動物について見渡すと、哺乳類や鳥類の性染色体は1億年以上前と比較的古い起源を持ち、一対の間で大きさが著しく異なります。一方、大半の魚類(条鰭類)の性染色体ははるかに新しい起源を持ち、一対の間で大きさにあまり差がありません。こういった知見の蓄積から、性染色体は世代を経るにつれて片方が短くなり、やがて新しいものに取って代わられるというような性染色体の進化の道筋が提唱されてきました。また、そのような現象がなぜ起きるのかに関して、さまざまな仮説が提唱されてきました。しかし、未だその全体像は把握できていません。

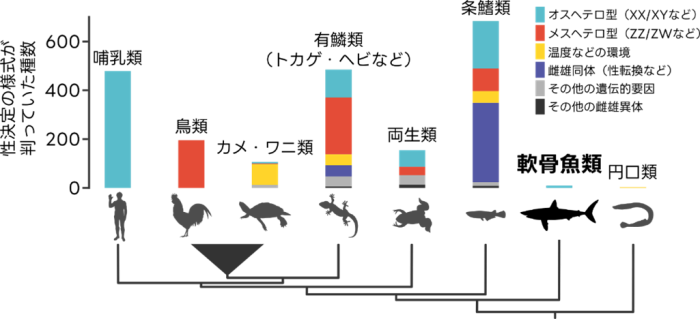

サメやエイを含む軟骨魚類は、脊椎動物の他の系統とは深く隔たれ独自の進化を遂げてきましたが、他の系統とは対照的に性を決める仕組みはほとんど調べられていませんでした(図1)。顕微鏡観察による核型分析の結果から軟骨魚類の一部の種がXX/XY型の性染色体によって性を決定していることが推察されていましたが、それらの性染色体はどのような道筋で進化してきたのでしょうか。

図1:脊椎動物の各系統における性決定様式の内訳。

これまでに蓄積された多数の研究にもとづく(論文内の引用情報を参照)。

●研究の成果

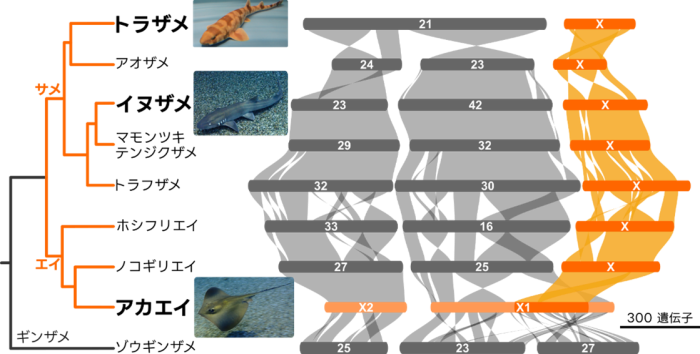

本研究では、まずイヌザメとトラザメの二種について、最新のゲノム配列情報取得技術を取り入れることで染色体が認識できるレベルの全ゲノム配列を作成しました。この二種については当グループの研究者によって既に全ゲノム配列が読み取られていましたが、完成度が低く染色体が認識できるレベルではありませんでした(参考1)。本研究により大幅に完成度が改善し、より実用的なレベルに達したと言えます。これと同時に、近年公開された別種の全ゲノム配列を活用することで、複数種の性染色体のゲノム配列を特定、それらを比較しました。その結果、軟骨魚類の大半を構成するサメ・エイ類のX染色体は共通の遺伝子セットを保持していることを発見し、約3億年前に存在したそれらの共通祖先から現在に至るまで同じ性染色体を保持し続けてきた可能性を見出しました(図2)。古い性染色体として知られる哺乳類や鳥類の性染色体は1~2億年前に誕生したとされており、軟骨魚類の性染色体はそれをはるかに超えて、脊椎動物で最も古い起源を持つことを発見しました。

図2:本研究にて比較を行った軟骨魚類が持つX染色体の配列の類似性。

本研究グループで全ゲノム配

列情報を取得した種を太字で示した。右には、濃い色の横棒で染色体、その上の数字や文字で染色体番号、その間の帯で染色体間で共通する遺伝子の並びをそれぞれ示した。比較したサメ・エイ類では、X染色体上の遺伝子群の広範な類似性が見て取れる(濃い橙色の染色体)。アカエイにおいてはX染色体が二本(X1およびX2)特定されたが、これらの一部は他種の常染色体(灰色)に対応するため、アカエイに至る系統で性染色体と常染色体が融合したことが示唆される。なお、ギンザメ類は軟骨魚類の中でもサメ・エイ類とは系統的に離れた関係にあり、サメ・エイ類と共通とおぼしきX染色体は見出されなかった。

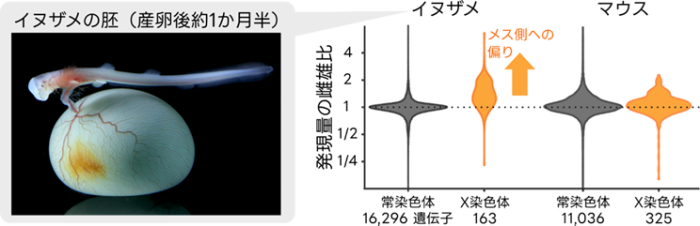

また、イヌザメでは、以前確立した細胞培養系を活用してY染色体のDNAのみを回収し、塩基配列を読み取ることにより、Y染色体配列の特定に成功しました。その結果、Y染色体上の遺伝子の数はX染色体に対して極端に少ないことを発見しました。これらの成果は近年のゲノム配列取得技術の発展によって、軟骨魚類の全ゲノム配列情報が完全に近い形で取得できるようになり、同時に世界中の研究者によってデータベースが整備されてきた結果とも言えます。加えて、本研究において全ゲノム配列情報を改善したイヌザメやトラザメは飼育下でも卵を産むため、卵巣と精巣が形作られる(性分化)時期の胚を研究に用いることができます。そこで、水族館で産み落とされたイヌザメの卵を継続的に採取し、性分化過程の生殖腺の構造を組織学的に観察することによってオスとメスの違いが生じる時期を特定しました。次に、それらの生殖腺においてどのような遺伝子が使われているのかを、全ゲノム配列とRNA-seq(4)を組み合わせて調べました。その結果、イヌザメでは、オスだけが有するY染色体の遺伝子はほとんど使われていないことが判明し、一方でメスが二本、オスが一本を有するX染色体において、その量比に従って遺伝子が発現することで(不完全な遺伝子量補償)、性が決まる可能性が見出されました(図3)。また今回発見した性染色体には他の脊椎動物で性を決める遺伝子は認められず、サメ・エイ類では独自の仕組みによって性が決まる可能性も示されました。長く安定的に維持されてきたX染色体と、その量比に基づいて性が決定される仕組みは、サメ・エイ類の独特の生き様を表すものと捉えることができます。

図3:生殖腺における遺伝子の発現量の雌雄比。

写真は卵殻から取り出した性が決まる時期のイヌザメ

の胚。卵生の軟骨魚類は産卵後、卵殻(鶏卵の殻に相当)の内部で数か月を過ごし孵化する。右のグラフは遺伝子ごとの発現量の雌雄比分布を示す(オスの発現量を1とした時のメスの相対発現量)。マウスでは、メスの2本のX染色体のうち1本が不活性化される遺伝子量補償がなされるため、常染色体、X染色体を問わず発現量が雌雄で揃う遺伝子が多い。対照的にイヌザメでは、X染色体上にあって発現が検出された163個の遺伝子の多くがメス側に偏って(オス側でより弱く)発現していた。なおマウスは他チームが先行研究で成体の肝臓から取得したデータに基づく。

●今後の期待

性を決める仕組みは実に多様であり、それがどうやって、なぜ進化してきたのかは、未だ深い謎に包まれています。またそういった多様さが生み出されてきた枠組みの中で、私たちヒトの性染色体も存在しています。ヒトのY染色体は徐々に短くなっていると言われており、Y染色体がいずれ消滅してしまうのではないかという説があります。本研究は、性染色体が数億年単位の長い時間を経ようとも、必ずしもY染色体が消滅に至るわけではないことを示しました。本研究のように、様々な生物での性染色体の成り立ちについての知見を集積することにより、性を決める仕組みがどう多様化してきたのか、そして、その仕組みがどのような進化の道筋を辿り得るのかについての洞察が得られると期待されます。

参考1 プレスリリース「サメのゲノムを解読」(理化学研究所など、2018年)

(https://www.riken.jp/press/2018/20181009_1/)

用語解説

(1)軟骨魚類

サメ・エイ・ギンザメの3グループ、約1300の現生種で構成される脊椎動物の一系統。マグロやコイ、ウナギ、チョウザメといった大半の魚類を含む系統(条鰭類)とは進化上の由来が異なり、哺乳類と条鰭類を含む系統(硬骨脊椎動物)が生じる前に分岐したグループであるため、脊椎動物の成り立ちを調べる上で重要な位置を占める。往々にして「魚類」として一つに括られるものの、軟骨魚類は全般に少産で体内受精を行う上に多くは胎生であり、また繰り返し配列の多い大きなゲノムを持つといった条鰭類とは対照的な特徴を持っている。これらの特徴は同時に研究上の障壁にもなっている。サメ類の全ゲノム配列は、他の脊椎動物から遅れ2018年に本研究チームの研究者により包括的な解析の結果が初めて発表された(参考1)。

(2)ゲノム配列

ゲノムは生物が持つ遺伝情報の総体であり、その実体は多くの場合DNAという物質である。遺伝情報はDNAを構成する塩基の並びとして納められており、その全体をゲノム配列と呼ぶ。ヒトの場合には約32億塩基、トラザメでは約67億塩基のDNAにゲノム全体の情報が納められている。ゲノム配列は最新の技術でもってしても10~100万塩基程度の非常に小さな断片配列としてしか読み取れないため、同じ部分を繰り返し読み取り、パズルのように切れ目を補完することで、ゲノム配列の全長を推定する。実際のゲノム配列には繰り返し出現する配列が数多くあり、それらが切れ目の補完を妨げ、全長を推定する上での最大の障壁となる。

(3)遺伝子量補償

ゲノムに含まれる遺伝子の数(コピー数)が個体によって違う場合に、制約が無ければ遺伝子の数に従って発現量に差が生じるはずである。遺伝子量補償はその差を補償し、同程度の発現量に調節する仕組み。例えば、ヒトのX染色体は男女で本数が異なっているため、そのままでは男性で女性の半分しかX染色体の上の遺伝子は発現しないはずである。実際には女性側のX染色体の多くの遺伝子において片方からの遺伝子発現を抑えることで男女の間の発現量を等しく調整している。今回の研究では、調べたサメ・エイ類においてX染色体に乗っている遺伝子の多くがオスでメスの半分の量しか発現していないことから、哺乳類のような遺伝子量補償の仕組みが存在しないと結論付けた。

(4)RNA-seq

細胞や組織に含まれるRNAを丸ごと用いて配列を読み出し解析する方法。遺伝子の転写産物であるメッセンジャーRNA(mRNA)の量の情報は、設計図である遺伝子の使用量(発現量)として捉えられるため、特定の体の部位や成長段階においてどの遺伝子がどの程度使われているかについて網羅的に知ることができる。

研究体制と支援

本研究は、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 分子生命史研究室(丹羽大樹 大学院生(総合研究大学院大学所属)、工樂樹洋 教授)、同研究所 比較ゲノム解析研究室(豊田敦 特任教授)、理化学研究所 生命機能科学研究センター 分子配列比較解析チーム(宇野好宣 研究員(研究当時)、大石雄太 大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時;神戸大学大学院理学研究科所属)、門田満隆 技師(研究当時)、工樂樹洋 チームリーダー(研究当時))、一般財団法人 沖縄美ら島財団 総合研究所(中村將 参与(研究当時))、徳島大学 大学院社会産業理工学研究部(宇野好宣 准教授)、東京大学 大気海洋研究所(油谷直孝 大学院生(研究当時)、髙木亙 助教)、および、海遊館(喜屋武樹)、新江ノ島水族館(加登岡大希)、アクアパーク品川(萬倫一(研究当時))、下田海中水族館(都築信隆)から構成される研究グループにより遂行されました。

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費補助金(課題番号:20H03269, 16H06279 (先進ゲノム支援), 21K06286, 23KJ1002)の支援、および理化学研究所 大学院生リサーチ・アソシエイトの支援を受けて行われました。