2025.08.05

【プレスリリース】タンパク質急速除去が見出した、子どもの脳の発達の「新たな臨界期」

概要

生まれたばかりの赤ん坊の脳では神経回路は未完成であり、「臨界期」と呼ばれる子どもの特定の時期に受けた刺激に応じて洗練されることにより、おとなの複雑な行動を支える精緻な回路が完成します。子ども期の脳神経回路の洗練に必要な分子(機能タンパク質)は色々見つかっていますが、それらが「いつ」どのように働くのかは、有効な技術が無かったため、まったくわかっていませんでした。

国立遺伝学研究所(遺伝研)神経回路構築研究室の二橋彩音 総合研究大学院大学(総研大)大学院生(SOKENDAI特別研究員、日本学術振興会特別研究員DC2)と岩里琢治教授らの研究グループは、遺伝研の鐘巻将人教授、相賀裕美子教授、生理学研究所の吉村由美子教授らと共同で、新技術AID2法を適用することにより、生きた新生仔マウスの脳の中で、目的の分子を任意のタイミングで素早く消失させることに成功しました。次いで、子どもの脳の神経回路構築で鍵となる役割が期待された分子NMDA型グルタミン酸受容体(NMDAR)を、回路の洗練が進行する生後3~6日に消失させると、神経回路が正確に構築されなくなることを見つけました。このことにより、子ども特有の回路構築の「現場」でNMDARが実際に働いていることが示されました。さらに重要なことに、回路の洗練がほぼ終了して正確な回路が既に形成されたように見える生後6~9日にNMDARを消失させると、あたかも最初からNMDARが無かったかのような不正確な回路へと急激に変化しました。一方、生後12日からNMDARを消失させても何も起きませんでした。これらのことから、神経回路は、洗練される過程(=従来の臨界期)だけでなく、その後もしばらく不安定であり(=新たな臨界期)、その間、NMDARによって強力に維持される必要があることがわかりました。

本研究では、急速タンパク質分解を可能とする新技術AID2法を用いることにより、これまで隠されていた子どもの脳の発達の「新たな臨界期」の存在を明らかにすることができました。将来的には、ヒトの子どもの脳の正常な発達やその異常による発達障害の理解に貢献することが期待されます。

成果掲載誌

本研究成果は、国際科学雑誌 「iScience」 に2025年7月29日にpre-proofでオンライン掲載されました。

研究の詳細

●研究の背景

生まれたばかりの赤ん坊の脳では神経回路(注1)は未熟であり、「臨界期(注2)」と呼ばれる子どもの特定の時期に「受けた刺激」に応じて洗練され、おとなの複雑な行動を支える精緻な神経回路が完成します。

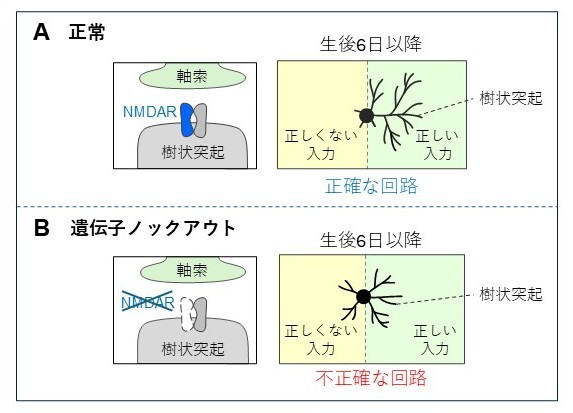

1990年代に、生きたマウス(ハツカネズミ)の中で任意の遺伝子を破壊(ノックアウト)する技術が使えるようになり、子どもの神経回路発達に必要な分子(遺伝子、及び、遺伝子産物=機能タンパク質)についての理解が進みました。中でも、グルタミン酸受容体の仲間であるNMDAR (注3)の重要性が注目されました (図1)。

しかし、遺伝子ノックアウトでは遺伝子はマウスの生涯を通じて欠失するため、NMDAR等の分子が「いつ」どのような役割をするのかを調べることができませんでした。

- A. 神経回路が正確であるためには、樹状突起が正しい軸索の方向に伸びてシナプスでつながる必要がある。グルタミン酸受容体の仲間であるNMDARは、シナプスの樹状突起側にあって、軸索から伝わる情報(入力)を受け取り、それが正しい相手(軸索)からの入力かどうか判断する。このNMDARの働きによって、細胞は正しい入力の方向(この図では右側)に選択的に樹状突起を伸ばすことができ、正確な回路(軸索と樹状突起のつながり)を形成することができる。

- 遺伝子ノックアウト技術でNMDARを欠損させると、樹状突起は間違った方向にも伸びてしまい、その結果として不正確な回路が形成される。

このことから、NMDARが入力依存的な回路発達に必要であることはわかっていた。しかし、NMDARが「いつ」どのような働きをして、正確な回路の形成に貢献するのかはよくわからなかった。

●本研究の成果

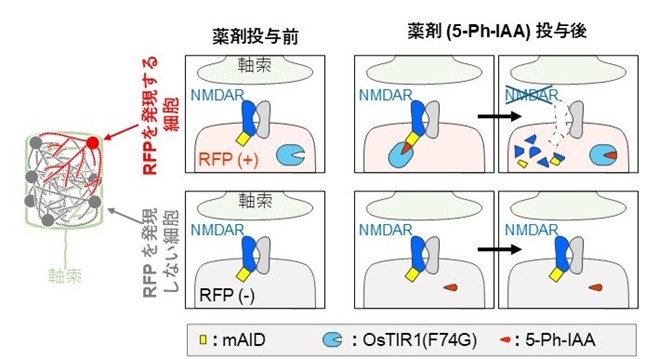

国立遺伝学研究所 神経回路構築研究室の二橋彩音 総研大大学院生と岩里琢治教授らの研究グループは、遺伝研の鐘巻将人教授、相賀裕美子教授、安島理恵子助教(現、基礎生物学研究所・准教授)、生理学研究所の吉村由美子教授らとの共同研究により、最近、遺伝研で開発されたAID2法(注4)を適用し、新生仔マウスの脳の中で目的の分子(機能タンパク質)の働きを薬剤投与により素早く止めることに世界で初めて成功しました。さらに、AID2法とスーパーノバ法(注5)を組み合わせることにより、子どもの発達の各段階で、脳の中の少数の神経細胞だけでNMDARを急速に消失させました (図2)。回路洗練が進行中の生後3日から6日にかけて消失させると、神経回路が正確に形成されなかったことから、NMDARが回路洗練の「現場」で実際に働いていることが証明されました (図3)。さらに、回路洗練がほぼ終了し基本的な形ができた直後の生後6~9日にNMDARを喪失させると、回路は急激に不正確なパターンへと変化しました。一方、もっと後の段階(生後12日目)で消失させても正常なままでした (図3)。これらのことから、神経回路は正常にできたようにみえても、しばらくは不安定であり、メンテナンスが必要なこと、そのメンテナンスにNMDARが重要なことが明らかとなりました。

本研究では、AID2法という新技術を用いることにより、これまでは隠されていた神経回路発達の「新たな臨界期」の存在が明らかとなりました。

最近開発されたAID2技術を用いることにより、5-Ph-IAA投与によって、OsTIR1(F74G)が発現する細胞でのみmAIDと呼ばれるタグ(印)のついた機能タンパク質を急速に分解することができる。本研究では、標準的な遺伝子組換え技術を用いて、NMDAR分子にmAIDタグがついたマウスを作製した。そのマウスで、スーパーノバ法を用いて、脳の中で高密度に存在する神経細胞(図では灰色)の中のごく一部にだけ赤色蛍光タンパク質(RFP)を発現させ、樹状突起パターンを可視化した。さらに、スーパーノバ法で、RFP発現細胞のみにOsTIR1(F74G)を発現させた。この状態ではNMDARは正常に機能している。しかし、薬剤(5-Ph-IAA)を投与すると、OsTIR1(F74G)が発現する細胞でのみ、mAIDタグのついた機能タンパク質(NMDAR)が急速に分解され、機能を失う。一方、他の細胞はOsTIR1(F74G)を持たないため、何事も起きずに正常なままである。

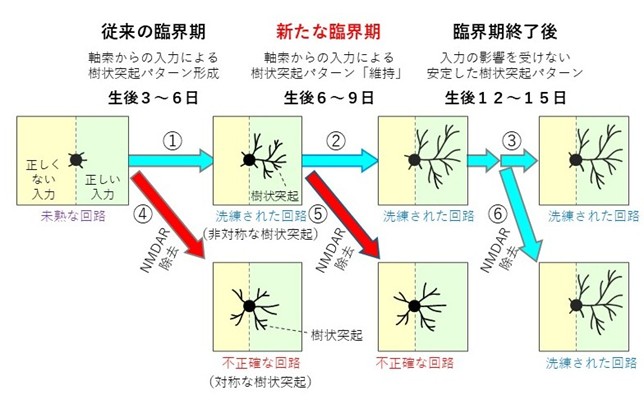

図3:AID2法を用いた発達段階特異的なNMDAR除去が見出した、神経回路精緻化の「新たな臨界期」

(1)

① マウスのヒゲ触覚を司る神経細胞は生後3~6日に、適切な軸索入力のある方向(この絵では右側)をNMDA型グルタミン酸受容体(NMDAR)の働きによって認識し、その方向へと樹状突起を広げ、軸索とつながることにより、洗練された回路ができる。

②③ 生後6日以降も樹状突起は成長するが、樹状突起の非対称性(=回路の洗練)は変わらない。

④ AID2法を用いて生後3~6日にNMDARを消失させると、細胞は間違った方向に樹状突起を伸ばして正しくない入力も受けるようになる(=不正確な回路ができる)。

以上の結果から、生後3~6日に細胞が入力依存的に回路を洗練する「現場」でNMDARが実際に働いている、ことが分かった。

(2)

⑤ 樹状突起の非対称パターンがほぼ出来上がった直後の生後6日にAID2技術によってNMDARを除去すると、樹状突起は急速に非対称性を失い、対称的なパターン(不正確な回路)へと変化した。

⑥ 生後12~15日にNMDARを除去しても何も起きなかった。

このことは、生後6日までに「洗練された回路」が一旦できあがっても、当面は不安定であり、NMDARの働きが無ければ維持できないことを示唆する。従来は、入力によって回路が洗練される時期が、臨界期(=回路が入力の影響を受けやすい時期)と考えられてきた。しかし、今回の研究で、回路の洗練が終わってからもしばらく臨界期が続き、この時期にNMDARが働くことが、洗練された回路を維持するために必要であることが明らかとなった。

●今後の期待

本研究には主に二つの意義があります。

1) AID2法は遺伝学的操作と薬剤投与を組み合わせることにより、目的の遺伝子産物(機能タンパク質)を任意のタイミングで急速に分解除去できる画期的な新技術ですが、薬剤が血液脳関門を通過しにくく、脳では効率が悪いとされてきました。今回、血液脳関門が未熟な新生仔マウスの脳でAID2法が効率よく働くことが世界で初めて示されました。AID2法を用いることにより、子ども期に神経回路が入力を受けながら成熟する時に、様々な分子が「いつ」何をしているのかを明らかにする道が開かれました。

2) 臨界期と呼ばれる子ども期の一定期間、脳の神経回路は柔軟(不安定)であり、入力の影響を強く受けます。今回の研究結果により、いったん完成されたようにみえる神経回路もしばらくは不安定であり、積極的に維持をする必要があることが初めてわかりました。「臨界期」が従来考えられていたよりも長く続く可能性が示唆されました。

用語解説

(1)神経回路

脳の働きは神経細胞のつながり(神経回路)によって生み出される。その基本単位は、神経細胞の出力装置である軸索と、別の神経細胞の入力装置である樹状突起との間のシナプス結合である。

(2)臨界期

受ける刺激の影響によって脳の神経回路が変わりうる「子どもの特定の期間」。言語の学習、音楽、スポーツなど、それぞれの臨界期がある。本研究では、マウスの触覚情報を処理する神経回路の発達の臨界期について解析した。

(3)NMDAR

N-メチル-D-アスパラギン酸受容体 (N-methyl-D-aspartate receptor)の略。グルタミン酸受容体の仲間であり、シナプスの樹状突起(入力装置)側にあって軸索(出力装置)が伝える情報を受け取る。入力によってシナプスの性質が変化する「シナプス可塑性」で中心的な役割を担う分子であり、記憶・学習での働きが特に有名。

(4)AID2法

Auxin-inducible degron 2の略。遺伝研の鐘巻研究室で開発された画期的な新規技術であり、特殊な遺伝学的な操作をしたマウスに薬剤を投与することにより、任意のタイミングで、迅速に目的のタンパク質分子を分解除去することができる。

(5)スーパーノバ法

遺伝研の岩里研究室で開発された技術であり、脳の中に高密度にある神経細胞の一部だけを任意の密度で標識できる。疎らに蛍光標識することにより、特定の神経細胞(神経回路)の形態が「新月の夜の星のように」くっきりと見える。今回は、この方法をAID2法と組み合わせて蛍光標識された細胞でのみ特定の分子を分解した。

研究体制と支援

本研究は、国立遺伝学研究所 神経回路構築研究室の 二橋彩音 総研大大学院生と 岩里琢治 教授が中心となり、同研究所の中川直樹 助教(現 京大 准教授)、佐藤拓也 技術支援員、Luwei Wang 研究員、 鐘巻将人 教授、相賀裕美子 教授、安島理恵子 助教(現 基礎生物学研究所 准教授)、及び、生理学研究所の吉村由美子 教授、山本真理子 博士研究員との共同研究により行われました。

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(JP23KJ1001, JP21H05702, JP23H04242, JP24K02127, JP21H04719, JP23H04925, JP24H00586, JP21K18245, JP20H03346)、学術変革領域 (A)「動的脳機能創発」(JP24H02310)、生理研共同研究(24NIPS103)、JST-SPRING(JPMJSP2104)の支援を受けて行われました。