2025.09.25

【プレスリリース】惑星を作る渦巻きのダイナミックな動きを初めて捉えた

以下のウェブサイトで研究成果(プレスリリース)の詳細を公開しております。

発表概要

惑星が作られる現場である原始惑星系円盤の渦巻きについて、7年間にわたるアルマ望遠鏡の観測データを解析した結果、そのダイナミックな動きを初めて捉えることに成功しました。原始惑星系円盤の中で惑星がどのようなプロセスを経て作られるのか、その謎に迫る重要な知見です。

惑星は、若い恒星を取り囲む原始惑星系円盤の中で形成されます。また、一部の原始惑星系円盤には渦巻き状の構造が観測されています。この渦巻きの中では塵(ちり)の合体が効率的に進んだり、渦巻きの分裂が直接惑星の形成につながったりして、惑星が急速に形成される可能性があるとされています。このような場合は、渦巻き状の構造が円盤そのものの重みによって作られると考えられています。しかしその一方で、形成後の惑星の影響によって作られる可能性も指摘されています。渦巻き状の構造が作られるのは惑星が形成される前なのか、それとも後なのか、議論は二分していました。

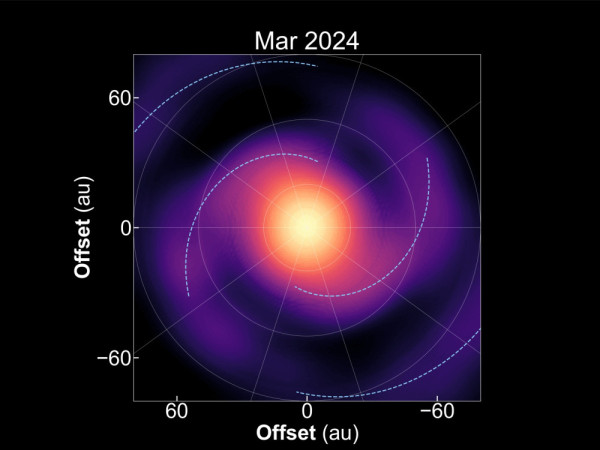

国際研究チームは、若い恒星「おおかみ座IM」を取り囲む原始惑星系円盤に注目しました。この円盤には渦巻き状の構造が存在することが知られています。研究チームは、アルマ望遠鏡によって2017年から2024年にわたって得られた4回の観測データから原始惑星系円盤の変化の動画を作り、渦巻き状の構造が巻き付いていくようなダイナミックな動きを示していることを明らかにしました。さらに、その巻き付く速度は、渦巻き状の構造が円盤自身の重みによって作られる場合の予測と一致していることも分かりました。形成後の惑星の影響で渦巻き状構造が作られた場合には、このような巻き付きは見られないと考えられています。つまり、この原始惑星系円盤は、今まさに惑星が誕生する、その直前の状態にあると推測できるのです。

この研究チームを率いた、総合研究大学院大学 博士課程の吉田有宏(よしだ ともひろ)さんは、「解析の結果、渦巻きが本当に動いているのが見えたときには、思わず声が出てしまいました」と、その驚きを語っています。研究チームは今後、他の原始惑星系円盤も同様に観測し、惑星の形成がどのように進行するかをさらに詳細に解明していくことを目指しています。

アルマ望遠鏡の観測で捉えた、原始惑星系円盤の渦巻き状の構造がダイナミックに変化している様子。

(クレジット:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tomohiro Yoshida et al.)

発表者

共同発表機関

発表論文

Tomohiro C. Yoshida et al. “Winding Motion of Spirals in a Gravitationally Unstable Protoplanetary Disk”

掲載誌:Nature Astronomy(2025年9月24日付で掲載)

DOI: 10.1038/s41550-025-02639-y