2025.10.16

【プレスリリース】アサガオがつぼみから咲いてしおれるまで、花弁でのすべての遺伝子の動きを明らかに

基礎生物学研究所および総合研究大学院大学の中川颯也大学院生(現・新潟大学 助教)と星野敦助教らの研究チームは、アサガオの花が咲く前からしおれるまでの3日半にわたり、花びら(花弁)の中でどの遺伝子がどれくらい働いているか(発現レベル)を3時間ごとに記録したデータベースを開発しました。このデータベースは、花弁を遺伝子から研究することにとても便利で、早朝に咲いたり、短い時間でしおれてしまったりする「アサガオらしさ」のしくみの解明に役立ちます。また、このデータベースは世界中の誰でも利用できるので、研究者だけでなく、少し進んだ自由研究や学校での探究活動にも使っていただけます。本研究の成果は、2025年9月30日付けで国際学術誌「Plant & Cell Physiology」にオンライン掲載されました。

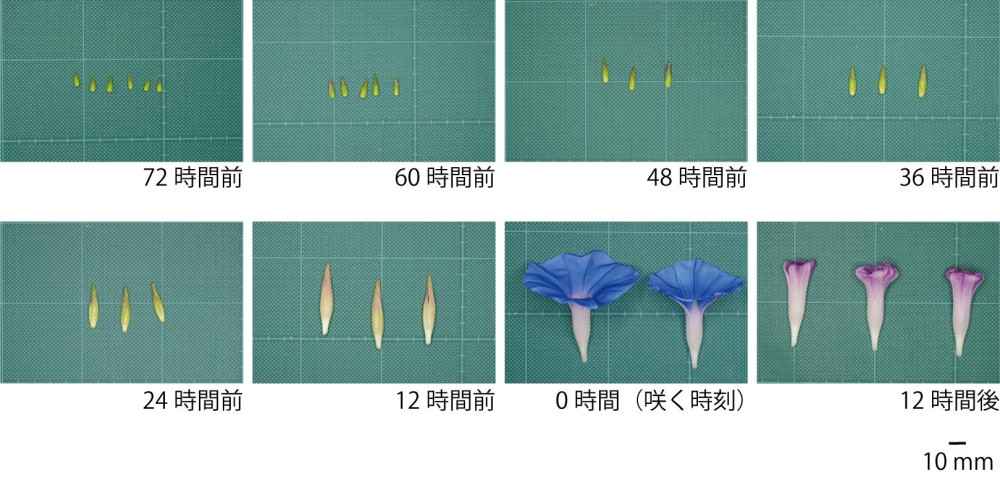

図1:データベースの開発に使ったアサガオの系統は、東京古型標準型(とうきょうこけいひょうじゅんがた)です。この系統はゲノム配列も明らかになっています。

研究の背景

アサガオは古くから日本人に親しまれてきました。自由研究の定番でもあり、花の色や模様、つぼみから咲いてしおれるまでの様子を観察した経験がある方も多いでしょう。こうした研究がしやすいのは、アサガオにさまざまな色や模様の品種があり、早朝に一斉に咲いてその日のうちにしおれるという特徴があるからです。

このような色や模様、そして花の性質は、研究者にとっても興味深い対象です。アサガオ研究の多くは花、とくに花弁に注目して行われてきました。2016年にはアサガオのすべての遺伝情報(ゲノム配列)が明らかになり*1、遺伝子の働きを調べやすくなりました。遺伝子の研究では、その遺伝子がどのくらい働いているか(発現レベル)を調べることが重要です。これまでは1つ1つの遺伝子について調べられてきましたが、時間も労力もかかっていました。

データベースの開発

そこで今回、研究チームはアサガオが持つすべての遺伝子について、花弁での発現レベルを、RNAシーケンス(RNA-seq)*2という技術を使い、花が咲く3日前から咲いた半日後まで、3時間ごとに調べてデータベースにまとめ、公開しました。このデータベースを使えば、1つ1つの遺伝子を改めて調べる必要がなくなり、時間と労力を大きく節約できるようになりました。アサガオは研究室の安定した環境であれば毎朝同じ時刻に花を咲かせます。そのため、花が咲く時刻を基準にして*3、成長の状態がそろった花弁を集める*4ことができました。こうして作られた時間ごとの発現レベルのデータベースは、植物ではこれまでに例がほとんどなく、アサガオの特長をいかしたユニークなものとなりました。アサガオには約3万4千から4万2千の遺伝子があると考えられており、そのうち1万7千から2万3千がこの3日半の間に働いていました。

図2:サンプルとして実際に使用した花弁。つぼみの大きさから何日後に咲くのかを判断して花を摘み取りました。暗い時間帯には、植物が反応しないとされる緑色のライトの下で摘み取りました。摘んだ花はできるだけ速やかに明るいところで写真を撮り、おしべ・めしべ・がくを取り除いて花弁だけにし、液体窒素で凍結してから-80度の冷凍庫で保存しました。後日、液体窒素中で砕いてRNAを取り出し*5、RNAシーケンスを行いました。

開発したデータベース

データベースからわかったこと

このデータベースの解析にあわせて、研究チームは花弁の細胞の大きさ*6や中に含まれる糖*7などを調べる実験も行いました。それらの結果を合わせて、新しいことがいくつも見えてきました。

まず、花が開く2日ほど前になると、花弁の細胞はほとんど増えなくなり*8、その後は細胞が大きくふくらむことで成長していることが示されました。つまり、花弁の細胞の数は花が開く2日ほど前に決まることになります。

また、花が咲くと、働いている遺伝子の種類が大きく入れ替わることもわかりました。咲いた後には、栄養を運ぶことに関係すると考えられる多くの遺伝子が一斉に働き始めます。花弁がしおれていくときに糖やアミノ酸などの栄養分が回収され、次に育つ部分へ運ばれている様子が見えてきました。

さらに、遺伝子の中には、24時間のリズムで変化するものが805種類あることも見つかりました。これは、3時間ごとに発現レベルを調べたからこそ、はじめて見つけることができた成果です。

そして、花の色素(アントシアニン)をつくる遺伝子についても、これまで知られていなかった時間に沿って発現レベルを調整する仕組みがある可能性が見えてきました。

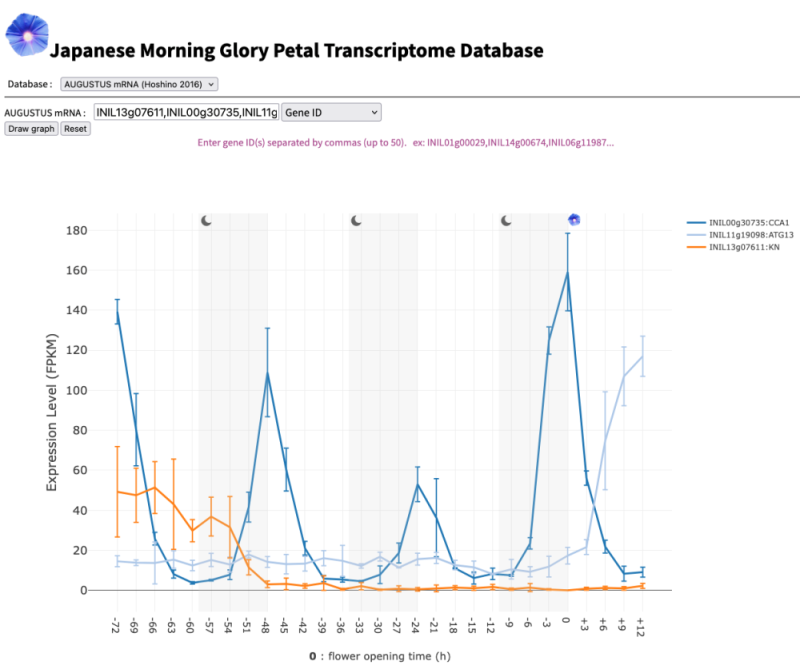

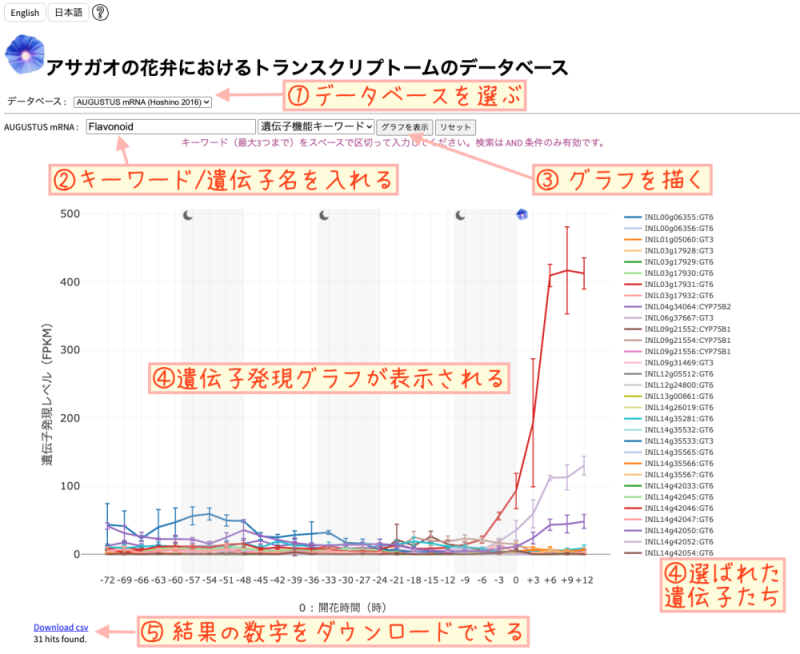

図3:今回開発したデータベース(Japanese Morning Glory Petal Transcriptome Database)の実際の画面

横の軸はアサガオが咲く時刻を0とした時間を表しています。縦の軸は遺伝子の発現レベルを示しています。背景の白と灰色は、それぞれ明るい時間帯と暗い時間帯を表しています。オレンジの線は細胞が増えるために必要な遺伝子(KNOLLE)を、青の線は24時間のリズムで変化する遺伝子(CCA1)を、水色の線は栄養分の回収に関係する遺伝子(ATG13)の発現量の変化を示しています。

今回の成果とこれから

この研究によって、アサガオの「咲いてしおれる」という身近な現象の裏で、どの遺伝子がどれくらい働いているのかを時間の流れに沿ってとらえることができるようになりました。今回の成果は、開花のタイミングや花の寿命を理解するための新しい手がかりになります。また、公開されたデータベースは誰でも利用できるため、世界中の花の研究者に役立つでしょう。さらに、花の寿命を延ばすことや咲く時刻の調整といった応用研究にもつながる可能性があります。最近ではChatGPTなどを使って遺伝子について調べることも簡単になってきていますので、自由研究や学校での探究活動でも気軽に使って新発見に挑戦できるでしょう。

参考情報

発表雑誌

研究グループ

本研究は、基礎生物学研究所/総合研究大学院大学の中川颯也 大学院生(現・新潟大学 助教)、星野敦 助教、基礎生物学研究所の伊藤多世 技術支援員、西出浩世 技術職員、名古屋大学の白武勝裕 教授、龍谷大学/慶應義塾大学の永野惇 教授(現・名古屋大学教授)、慶應義塾大学/北里大学の榊原康文 教授によって実施されました。

研究サポート

本研究は、基礎生物学研究所の超階層生物学センター(モデル生物研究支援室、データ統合解析室、トランスオミクス解析室、バイオイメージング解析室)と、科学研究費助成事業(18H04127、18K06301、19H00944、21K06239、23KJ1004)による支援を受けて行われました。

本研究に関するお問い合わせ先

- 基礎生物学研究所 分野横断研究ユニット/総合研究大学院大学

助教:星野 敦(ホシノ アツシ)

TEL: 0564-55-7534

E-mail: hoshino(at)nibb.ac.jp

報道担当

- 基礎生物学研究所 広報室

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

TEL: 0564-55-7628

FAX: 0564-55-7597

E-mail: press(at)nibb.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL: 046-858-1629

FAX: 046-858-1648

E-mail: kouhou1(at)ml.soken.ac.jp

※(at)を@に変換してください。