2025.11.07

【プレスリリース】銅酸化物の高温超伝導体で特殊な電子状態「ノード金属」を発見~三層構造が高い超伝導を実現する仕組みの解明へ~

【本研究成果のポイント】

- 銅酸化物高温超伝導体で、世界で初めて「ノード金属」と呼ばれる特殊な電子状態を観測。

- 超伝導転移温度を大きく超える高温でも超伝導電子が存在することを発見し、それが「ノード金属」をもたらしていることを提唱。

- 三層構造が最も高い転移温度を示す理由を「ノード金属」に基づいて解明し、室温超伝導の物質設計に重要な指針を提示。

【概要】

広島大学放射光科学研究所准教授の出田真一郎、同大学技術専門職員の有田将司、京都大学大学院人間・環境学研究科教授の吉田鉄平、東京大学大学院理学系研究科名誉教授の藤森淳、内田慎一、同大学低温科学研究センター助教の藤井武則、弘前大学大学院理工学研究科教授の渡辺孝夫(研究当時)、同大学博士課程学生の足立伸太郎(研究当時、現職京都先端科学大学工学部講師)、自然科学研究機構分子科学研究所/総合研究大学院大学准教授の田中清尚、産業技術総合研究所主任研究員の石田茂之、東北大学大学院工学研究科助教の野地尚(研究当時)らと、台湾国立清華大学、米国スタンフォード大学の国際共同研究チームは、銅酸化物高温超伝導体(*1)のなかでCuO2面(*2)を3枚もつ三層系銅酸化物の電子状態を詳細に調べ、超伝導転移温度 (Tc)を越える温度領域で、「ノード金属」(*3)と呼ばれる特殊な金属状態を世界で初めて観測しました。

当研究グループは、放射光を用いた高分解能の角度分解光電子分光(*4)により、ノード金属状態のキャリア濃度依存性を明らかにしました。その結果、キャリア量が非常に少ないCuO2面でも、Tcよりはるかに高い温度から超伝導電子が存在することを発見しました。さらに、超伝導を特徴づけるエネルギーギャップが従来の高温超伝導体よりも著しく大きいことがわかりました。これは、外側2枚と内側1枚のCuO2面の間で生じる「近接効果」(*5)により超伝導が安定化されたことを示しています。三層系が最大のTcを示す機構を明らかにした本研究成果は、高温超伝導の起源の解明に貢献するとともに、室温超伝導に向けた高いTcを示す物質設計の指針になることが期待されます。

本研究成果は「Nature Communications」において2025年10月27日付(イギリス時間)でオンライン掲載されました。本研究は科学研究費事業(課題番号:20H01861、22K03535、23K20229、24K06961、25400349)、台湾国家科学及技術委員会、教育省、米国エネルギー省による支援を受け、広島大学放射光科学研究所共同研究委員会により採択された研究課題(課題番号:22AG006、23BG011)、および、分子科学研究所により採択された研究課題(課題番号:29-549, 31-572, 31-861)のもとで実施されました。

【論文情報】

【背景】

1986年に発見された銅酸化物高温超伝導体は、来年で発見から40周年という節目を迎えます。「超伝導」とは、物質を冷やすとある温度で電気抵抗が突然ゼロになる現象です。アルミニウムや鉛のような単体金属では、絶対零度に近い液体ヘリウム温度(-273℃)まで冷却しないと超伝導を示さないのに対し、銅酸化物高温超伝導体は、安価な液体窒素温度(-196℃)の高温で超伝導を示すため、送電ケーブルやリニアモーターカー、エネルギー貯蔵、医療分野など、幅広い応用が期待されています。しかし、発見から40年近く経った現在も「なぜ高い温度で超伝導がおこるのか」という起源は未解明です。そのため、物性物理学における最も挑戦的な課題として世界中の研究者の関心を集めています。

その中でも、特に重要な問題が、「多層系」の超伝導転移温度(Tc)です。超伝導は、モット絶縁体(*6)である2次元のCuO2面にキャリア(ホールまたは電子)を供給することで発現しますが、経験的にCuO2面が3枚ある三層系でTcが最大化することが知られています。しかし、なぜ三層構造だと最も高いTcが得られるのか、そして、そのときの電子の振る舞いについては長年の謎でした。

【研究成果の内容】

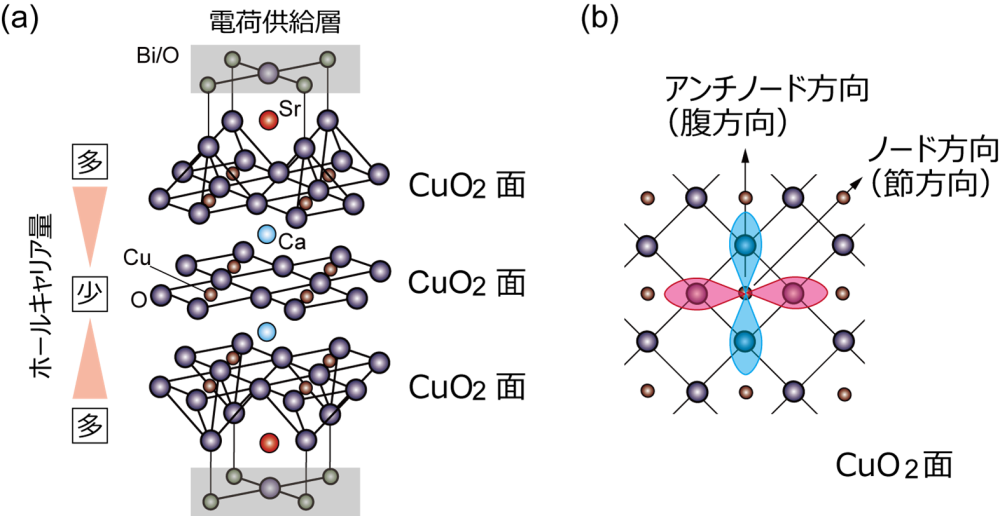

銅酸化物高温超伝導体は、電荷供給層からCuO2面にキャリアが供給されることで超伝導が発現します(図1a)。三層系銅酸化物では1単位格子に3枚のCuO2面があり、外側の2枚には多くのキャリアが入り、内側の1枚には少量しか注入されません。この内側CuO2面は、外側2枚に挟まれて「保護」されるため、平坦で清浄な状態が保たれ、超伝導に理想的な環境をもつと考えられます。

当研究グループは、この内側CuO2面のキャリア量を減らし、モット絶縁体に近い状態で超伝導電子がどのように振る舞うかを調べました。放射光を用いた高分解能角度分解光電子分光法(ARPES)の測定により、キャリア濃度が極端に減少した内側CuO2面を直接観測しました。通常、このような低キャリア状態ではモット絶縁体となり超伝導を維持できないと考えられます。しかし、実際には非常に大きなd波超伝導が実現していることを発見しました(図1b)。

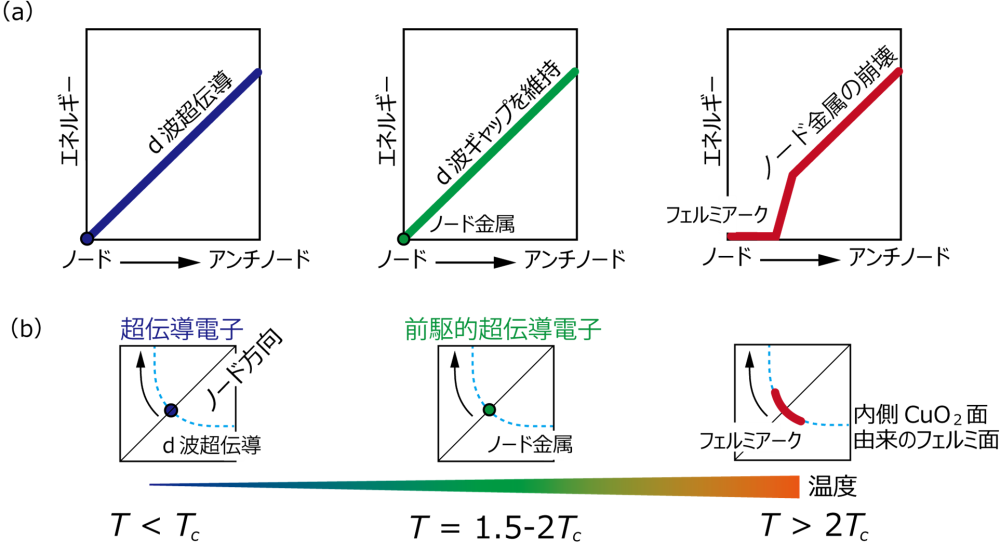

さらに温度を上げても、Tcの約1.5~2倍に至る高温領域までd波の節構造を保持した「ノード金属」状態と呼ばれる特殊な状態が続くことを世界で初めて観測しました(図2)。この結果は、Tcを大きく超える温度から内側CuO2面で超伝導電子が形成され始めていることを意味しています。また、外側CuO2面からの「近接効果」が内側CuO2面の超伝導を安定化させ、d波超伝導を維持していることを見出しました。

これらの成果は、三層構造が最も理想的に超伝導を安定化させ、高いTcを実現する理由を示すものです。

図1: 3枚の超伝導層(CuO2面)をもつ三層系銅酸化物高温超伝導体の結晶構造。(a)3枚のCuO2面が、電荷供給層によって挟まれている。この電荷供給層を酸素アニールや原子置換を行うことでホールや電子がCuO2面に供給され、CuO2面のキャリア量が変化し超伝導が発現する。電荷供給層に近い外側CuO2面の方が内側CuO2面よりもキャリア量が多い。本研究では、内側CuO2面由来の電子状態で「ノード金属」を初めて観測することに成功した。(b)CuO2面でのエネルギーギャップの形がd波対称性をもつ状態の模式図。超伝導電子が角度依存性をもち、ノード(節)、アンチノード(腹)の方向がある。ノード方向は、図(b)の45°方向の矢印で示す銅原子-銅原子方向、アンチノード方向は図(b)の上矢印で示す銅原子-酸素原子方向に対応する。d波超伝導はノード方向でエネルギーギャップがゼロ、アンチノード方向で最大となる。

図2: 銅酸化物高温超伝導体でのエネルギーギャップ。エネルギーギャップは、ノード方向(節方向)においてゼロであり、アンチノード方向(腹方向)で最大となるでd波超伝導を示す(図1b)。(a)内側CuO2面でのエネルギーギャップの温度変化。T < Tcの超伝導状態では、ノード方向でエネルギーギャップがゼロ、アンチノード方向でエネルギーギャップが最大となるd波超伝導が存在する。温度を上昇させていくとT = 1.5-2Tcまでd波ギャップが維持されるノード金属状態が存在することが本研究で明らかになった。これは、T = 1.5-2Tcで既に超伝導電子が形成され始める前駆的超伝導電子が存在することを意味している。T > 2Tcでは、ノード金属状態が崩壊し、フェルミアークと呼ばれるフェルミ面の一部が消失したアーク上のフェルミ面のみが観測される。

【今後の展開】

本研究により、三層系銅酸化物高温超伝導体で最も高いTcを発現させる理由と、超伝導電子の形成過程という長年の謎を解明しました。この成果は、高温超伝導の発現機構の理解を大きく前進させるものです。特に高温で超伝導電子が形成されることは、高いTcをもつ物質の設計や応用研究、さらには室温超伝導の実現に向けた重要な指針になると期待されます。

【用語説明】

- (*1)銅酸化物高温超伝導体:銅(Cu)と酸素(0)を含む層状構造を持つ化合物で、比較的高い温度(液体窒素温度以上)で超伝導を示す物質群です。Bi系銅酸化物高温超伝導体では、単層系でTcは-233℃、二層系で-178℃、三層系で-163℃となり三層系で最大のTcを示します。

- (*2)CuO2面:銅酸化物高温超伝導体に共通して存在する二次元的な銅と酸素からなる層です。CuO2面自体は電子が強いクーロン反発で局在しているため絶縁体ですが、この層に電子やホール(正孔)を供給すると、電子は運動できるようになり金属的な性質を示すようになります。CuO2面は銅酸化物高温超伝導の「舞台」ともいえる存在です。三層以上の銅酸化物を多層系銅酸化物高温超伝導体と呼び、本研究で対象としています。

- (*3)ノード金属:銅酸化物高温超伝導体では、超伝導状態で超伝導ギャップがゼロとなる節(ノード)構造を保持します(d波超伝導)。ノード金属は、Tc以上の常伝導状態でも超伝導状態と同じようなノード方向のフェルミ準位にのみ電子が残る特殊な電子状態です。

- (*4)角度分解光電子分光:物質の電子構造を調べるための先端的な実験技術です。物質に放射光や紫外線レーザーなどの光を入射したときに放出される光電子のエネルギーと放出角度を計測することで、物質内部で波動として振る舞う電子を特徴づけるエネルギーと波数の分布を調べることができます。

- (*5)近接効果:多層構造を持つ銅酸化物高温超伝導体において、隣接するCuO2面同士が量子力学的に影響し合い、超伝導性が伝播・強化される現象です。特に、超伝導秩序が強い層から弱い層へと「しみ出す」ように伝わることで、全体のTcが向上することがあります。これは、単層系では見られない多層系特有の性質です。

- (*6)モット絶縁体:本来は金属のように電気が流れるはずの物質が、電子同士の強い反発によって動けなくなり、絶縁体になる状態を「モット絶縁体」と呼びます。銅酸化物高温超伝導体の母物質はこのモット絶縁体であり、超伝導の発現を理解する出発点として重要視されています。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>- 広島大学放射光科学研究所

准教授 出田 真一郎

Tel:082-424-6294

E-mail:idetas(at)hiroshima-u.ac.jp

-

<報道に関すること>

- 広島大学 広報室

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2

TEL:082-424-4518 FAX:082-424-6040

E-mail:koho(at)office.hiroshima-u.ac.jp - 自然科学研究機構 分子科学研究所

研究力強化戦略室 広報担当

TEL:0564-55-7209 FAX:0564-55-7340

E-mail:press(at)ims.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL:046-858-1629 FAX:046-858-1648

E-mail:kouhou1(at)ml.soken.ac.jp - 東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

E-mail:media.s(at)gs.mail.u-tokyo.ac.jp - 京都大学 広報室国際広報班

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms(at)mail2.adm.kyoto-u.ac.jp - 弘前大学理工学研究科総務グループ総務担当

TEL:0172-39-3510 FAX:0172-39-3513

E-mail:r_koho(at)hirosaki-u.ac.jp - 京都先端科学大学広報センター

TEL:075-406-9121 FAX:075-406-9130

E-mail:kouhou(at)kuas.ac.jp

(at)を@に変更して送信してください。