2025.11.11

【プレスリリース】従来よりも1000倍強い水の中での「白色光」発生を実現―水中スーパーコンティニューム生成に新原理―

【発表のポイント】

【概要】

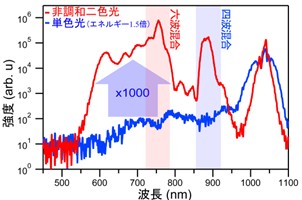

分子科学研究所の研究グループ (金井恒人特任講師、金成翔大学院生(総合研究大学院大学)、常川響大学院生(総合研究大学院大学)、櫻井敦教助教、杉本敏樹准教授)は、水中で広帯域の光を生成するスーパーコンティニューム生成(Supercontinuum Generation、 SCG)を、周波数比が整数でない「非調和二色光」により劇的に増強することに成功しました。従来は単色光や整数倍の周波数比を持つ二色光を用いる手法が主流でしたが、本研究では非整数比の周波数を持つ光を組み合わせることで、非線形光学過程が連鎖的に強調され、白色光の強度が約1000倍に向上することが示されました。

本成果は、生体組織の光分析、固液界面のダイナミクス観測、水中電子ダイナミクスのアト秒観測など、水環境を舞台とする先端分光技術の発展に寄与します。本研究成果は国際学術誌「Optics Letters」に2025年10月27日にオンライン先行公開されました。

1. 研究の背景

フェムト秒レーザー光を水やガラス、光学結晶といった透明媒体に集光すると、広大なスペクトルを持つ白色光が生成されます。この白色光は、超高速分光や生体イメージングに不可欠な光源として広く利用されています。固体や気体中では、近年、多色レーザー光励起による非線形光学過程の制御と白色光生成の強化が急速に進展しています。しかし、液体中、特に最も身近で普遍的な媒体である水に対し、非整数周波数比の多色レーザー光を用いて白色光生成を強化する手法は、ほとんど探索されていませんでした。水は生命現象、機能性材料、地球環境における基盤的媒体であり、その光応答を自在に制御することは、新たな計測技術や光機能の創出につながる重要な挑戦です。

2. 研究の成果

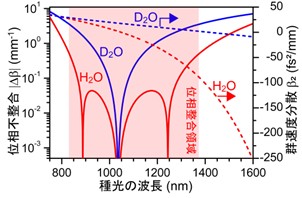

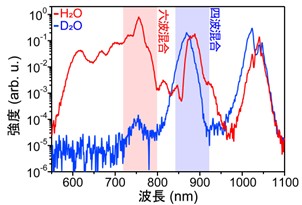

本研究では、非整数の周波数比を持つ二色フェムト秒レーザー光を水に集光することで、従来法に比べ約1000倍強力な白色光を生成することに成功しました。さらに、重水(D₂O)(7)を用いた対照実験では、この劇的な増強効果が観測されませんでした。このことから、本現象は軽水(H₂O)固有の光学的分散特性と光共鳴条件によって駆動されることが明らかとなりました。

実験では、基本波1036 nmのレーザー光と、その整数倍ではない周波数比を持つ種光(例:1300 nm)を水に同時照射し、生成されるスペクトルを分光器で解析しました。また、観測された著しい白色光増強の起源を理解するため、位相整合条件および群速度整合(8)を理論的に検討し、ソリトン圧縮、分散波放射、四波混合、相互位相変調といった非線形光学過程が協奏的に作用することを示しました。

図1に非調和二色光励起による水中白色光発生の飛躍的強化の実験結果、図2にH₂OとD₂Oにおける分散と四波混合における位相不整合の種光波長依存性、図3に非調和二色光励起を用いてH₂OとD₂O中で発生した白色光スペクトルの比較を示します。

3. 今後の展開・この研究の社会的意義

今回の成果は、水中で高感度な分光を実現する新たな光源技術として大きな可能性を持ちます。界面・生体分光の高度化に加え、水中環境における電子ダイナミクスの研究など、アト秒科学の新たな展開が期待されます。さらに、医療診断や化学プロセスのセンシング技術、光通信基盤技術など産業応用への広がりも見込まれます。水という普遍的媒体を用いた革新的光源技術として、基礎科学と応用技術の双方に大きく貢献する成果です。

4. 用語解説

以下に、本研究に関連する主な専門用語の概要を示す。

(1)非調和二色光

非整数比の周波数(波長)を持つ2つの光を同時に照射する光場構成である。従来は基本波とその2倍波・3倍波といった整数比の組み合わせが主流であったが、非整数比を意図的に用いることで、媒質中の光場干渉・位相関係をこれまでにない自由度で制御できる。本研究では、この非調和的二色励起が非線形効果の協奏的強化を引き起こし、白色光生成を従来に比べ飛躍的に高める決定的要因となった。

(2)スーパーコンティニューム生成(Supercontinuum Generation, SCG)

高強度の超短パルスレーザーが媒質中を伝搬する際、多様な非線形光学効果が同時に発現し、光のスペクトルが極めて広く連続的に拡大する現象である。白色光に近い広帯域光が得られるため、超高速分光、生体イメージング、微細構造観察などに不可欠な光源として利用されている。

(3)ソリトン圧縮

非線形媒質中をパルス光が伝搬する際、非線形効果により分散が打ち消され、パルス幅が自律的に短くなる現象である。その結果、パルス強度が急激に増大し、高い光子密度環境が形成される。本研究における白色光生成の初期段階を担う重要なプロセスであり、後続する分散波放射や四波混合などの非線形過程を誘起する基盤となる。

(4)分散波放射(共鳴分散波)

ソリトンが媒質中を進む過程で、媒質の分散特性とソリトンの非線形位相が共鳴したときに、新しい波長の光が放射される現象である。本研究におけるスーパーコンティニューム生成を支配する主要機構の1つであり、非調和二色励起と水特有の分散特性が共鳴的に作用する。

(5) 四波混合(Four-Wave Mixing, FWM)

媒質中で複数の光波が相互作用し、新たな周波数成分が生成される非線形光学過程である。量子通信、光変換デバイスなど幅広い光技術の基盤現象である。本研究では、二色光の相互作用によって強い光の成分が新たに形成され、広帯域展開に寄与した。

(6)相互位相変調(Cross-Phase Modulation, XPM)

複数の光パルスが同一媒質中を同時に伝搬する際、各パルスが媒質の屈折率を変化させ、他方のパルスの位相を変調する現象である。スペクトルの拡大や時間波形の変形を引き起こす。本研究において非調和二色励起が有効に働く重要な因子である。

(7)重水(D₂O)

通常の水(H₂O)における水素原子を重水素原子(D)に置き換えた物質である。水と類似した化学構造を持つが、分散特性は大きく異なる。本研究では、H₂Oで観測された白色光増強がD₂Oでは生じないことを示すことで、水特有の分散条件が現象の本質であることを検証した。

(8)群速度整合(Group-Velocity Matching)

異なる波長のパルスが媒質中で同程度の速度で進む条件である。この条件が成立すると光パルス同士の相互作用が最大化され、非線形光学効果が効率的に増幅される。本研究が水中で強い白色光を実現できた要因の1つである。

5. 論文情報

6. 研究グループ

- 自然科学研究機構 分子科学研究所

- 総合研究大学院大学

7. 研究サポート

- 金井 恒人

JSPS科研費 基盤研究(B)(23K26570, 23H01877)

JSPS科研費 基盤研究(A)(21H04474)

自然科学研究機構 国際研究交流支援事業(314150403)

公益財団法人 松尾学術振興財団 第35回松尾学術研究助成

公益財団法人 天田財団 一般研究開発助成 (AF-2022234-B3) - 杉本 敏樹

JST 戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR1907)

JST CREST(JPMJCR22L2)

JSPS科研費 基盤研究(A) (JP19H00865, JP22H00296)

JST 経済安全保障重要技術育成プログラム(JPMJKP24W1) - 櫻井 敦教

JSPS科研費 基盤研究(B)(JP23H01855)

JSPS科研費 若手研究(JP20K15236)

公益財団法人 カシオ科学振興財団 研究助成(38-06)

公益財団法人 光科学技術研究振興財団 研究助成

8. 研究に関するお問い合わせ先

- 金井 恒人(かない つねと)

分子科学研究所 物質分子科学研究領域 特任講師

TEL:0564-55-7287

E-mail: kanai-tsuneto(at)ims.ac.jp - 杉本 敏樹(すぎもと としき)

分子科学研究所 物質分子科学研究領域/総合研究大学院大学 准教授

TEL:0564-55-7280

E-mail:toshiki-sugimoto(at)ims.ac.jp

9. 報道担当

- 自然科学研究機構・分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

TEL:0564-55-7209 FAX:0564-55-7340

E-mail: press(at)ims.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL:046-858-1629

E-mail:kouhou1(at)ml.soken.ac.jp

(at)を@に変更して送信してください。