2025.11.18

【プレスリリース】光で確かめた金結晶表面のスピンの向き―新しい2次元スピン検出方式で、表面電子のスピンの方向を可視化し決定―

【発表のポイント】

- スピンが関与する代表的な現象である金(Au(111))表面のラシュバ分裂で外側・内側バンドのスピン向きの帰属が20年近く2通りに割れ、混乱していた。

- 本研究では光電子運動量顕微鏡(PMM)とスピンローテーター+2次元スピンフィルターによりスピンの全体像を高効率に取得し、外側は時計回り・内側は反時計回りであることを符号付きで確定した。

- 本手法は材料横断で整合的な“基準データ”整備を可能にし、スピントロニクス材料設計とデバイス開発を加速する基盤となる。

【要約】

自然科学研究機構分子科学研究所/総合研究大学院大学の松井文彦教授と佐藤祐輔助教、自然科学研究機構分子科学研究所の下ヶ橋龍之介特任助教、萩原健太特任研究員(IMSフェロー)、大阪大学産業科学研究所 菅滋正招へい教授(大阪大学名誉教授)の研究チームは、UVSORの放射光と光電子運動量顕微鏡(PMM)にスピンローテーターと2次元スピンフィルターを組み合わせ、金(Au(111))表面ラシュバ状態のスピン配向を符号付きで決定しました。2次元スピン差分データにより、外側バンドは時計回り、内側バンドは反時計回りであることを直接示し、さらに法線入射の真空紫外光による遷移行列要素から、表面状態の主成分が6s・6pz軌道であることを確認しました。本手法はスピン・軌道に関する基準データの整備を進め、スピントロニクス研究とデバイス開発を後押しします。

本研究成果は、国際学術誌『Journal of the Physical Society of Japan (JPSJ)』に、2025年10月31日付でオンライン掲載されました。

1. 研究の背景

金(Au(111))表面では、最表面に電子がとどまって運動するショックレー表面状態(1)と呼ばれる量子状態が現れます。表面では上下(深さ)方向に強い電場が生じるため、電子の運動方向とスピン(微小な磁石の向き)(2)が結び付くラシュバ効果(3)が起こり、電子の状態はスピンの向きが逆の2本の輪(バンド)に分かれます。しかし、この2本のうち、どちらが“右回り(時計回り)”・どちらが“左回り(反時計回り)”のスピン配置なのかについては、測定法や座標系の取り方の違いなどの混乱から、約20年間にわたり論文間で見解が割れていました。本研究は、この長年の論争を、光電子運動量顕微鏡(Photoelectron Momentum Microscope; PMM)(4)を用いた高効率・高信頼のスピン全体像マッピングで決着させることを目的としました。

2. 研究の成果

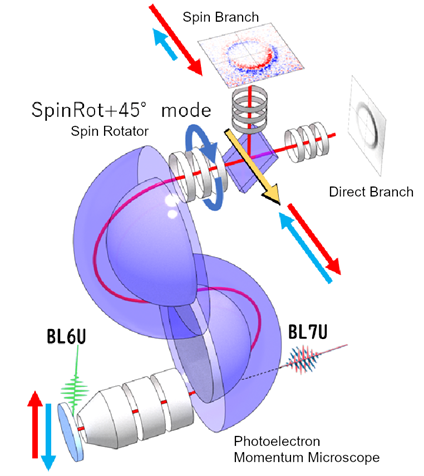

本研究では、分子科学研究所・UVSORの放射光ビームライン(BL6Uの軟X線、BL7Uの真空紫外光)とPMMを組み合わせ、(i)スピンローテーター(5)、(ii)2次元スピンフィルター(6)、(iii)多チャンネル検出器を直列に配置した独自の構成で、Au(111)表面状態の“運動量空間の2次元スナップショット”を取得しました。

図1:UVSORシンクロトロン施設における光電子運動量顕微鏡の模式図。材料表面のスピンと軌道を包括的に解析するために、2種類のシンクロトロン光ビームを利用している。

その結果、外側の電子バンドが時計回り、内側の電子バンドが反時計回りというスピン配置であることを、符号(向き)まで含めて明確に実証しました。さらに、法線入射のVUV光で偏光(7)を切り替えて測定すると、電場ベクトルと直交する放出方向では表面状態の信号が消失することを確認しました。これは、表面状態の主成分が金原子の6s・6pz軌道であることを示す「遷移行列要素(8)」に合致し、軌道(電子の波の形)の正体も実験的に特定したことを意味します。これらの結果に基づいて模式図を作成しました。

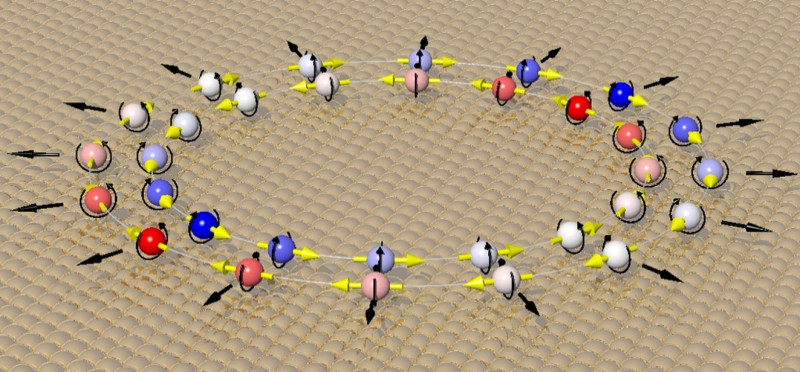

図2:Au(111)表面に局在した電子状態を解析した。スピンの向きは、軟X線と2次元スピン検出器を組み合わせて決定した。さらに、真空紫外光を正入射配置で用いることで、この電子状態を形作る原子軌道の特性も明らかにできる。

3. 今後の展開・この研究の社会的意義

今回確立した「2次元のスピンと原子軌道の同時マッピング」は、材料ごとに共通指標となる“基準データ”を短時間で得られる実験手法です。スピンの方向や強さを材料設計に活かすスピントロニクス(9)分野では、信頼できる参照データが装置開発や材料探索の効率や理論研究の進展を大きく左右します。本成果により、Au(111)表面のスピン配置に関する混乱が解消され、他の金属・半導体・トポロジカル材料へも同じ測定作法を展開する道筋が整いました。将来的には、スピンを使って低消費電力で動作するメモリ・論理素子、超高感度センサーなどの実現に寄与することが期待されます。

4. 用語解説

(1) ショックレー表面状態:結晶表面のごく浅い層に電子が束縛されて生じる量子状態。表面だけで電子が動く“専用レーン”のようなもの。

(2) スピン:電子が持つ微小な磁石の向き(上向き・下向きなど)を表す性質。材料の中で電子のスピンがそろうと磁石になる。

(3) ラシュバ効果:表面などで一方向に偏った電場勾配が生じると、電子の運動方向とスピンの向きが連動し、エネルギー帯が2本に分かれて現れる現象。方向が右回り/左回りとして観測される。

(4) 光電子運動量顕微鏡(PMM):試料から飛び出す光電子の“進む向き(運動量)”を2次元画像として一度に捉える装置。表面の顕微像も観察できる。スピン検出器と組み合わせると、スピンの運動量画像や地図も同時に得られる。

(5) スピンローテーター: 電子ビームの軌道を乱さずに、スピンの向きだけを所望の方向へ回転させる装置。スピンの“方位合わせ”に使う。

(6) 2次元スピンフィルター: スピンの向きに応じて反射強度が変わる結晶(本研究ではIr(001))を用い、2次元画像としてスピン情報を読み出す検出器。

(7) 偏光(p偏光・s偏光): 光の電場の向き。p偏光は入射面内、s偏光は入射面に垂直。偏光を切り替えると、特定の軌道成分だけを“見えやすく/見えにくく”できる。

(8) 遷移行列要素: 光と物質の相互作用において「どの軌道から、どの方向へ」励起(光電子放出)が起こりやすいかを規定する量。本研究では、電場ベクトルに直交する放出方向で信号が消えるという選択則を手掛かりに、6s・6pz成分が優勢であることを示した。従来はこの消失の有無から軌道対称性を推定していたが、今回は全角度の分布を計測することで、軌道成分を定量的に特定できるようになった。

(9) スピントロニクス:電子の電荷だけでなくスピンも情報の担い手に使う技術分野。省電力メモリや新概念デバイスの実現が期待される。

5. 論文情報

6. 研究グループ

- 自然科学研究機構 分子科学研究所

- 大阪大学 産業科学研究所

7. 研究サポート

分子科学研究所 極端紫外光研究施設(UVSOR)(IMSプログラム、課題番号:22IMS1218、23IMS1216)

8. 研究に関するお問い合わせ先

- 松井 文彦(まつい ふみひこ)

分子科学研究所 極端紫外光研究施設(UVSOR)/総合研究大学院大学 教授

TEL:0564-55-7201

E-mail:matui(at)ims.ac.jp

9. 報道担当

- 自然科学研究機構・分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

TEL:0564-55-7209 FAX:0564-55-7340

E-mail: press(at)ims.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL:046-858-1629

E-mail:kouhou1(at)ml.soken.ac.jp - 大阪大学 産業科学研究所 広報室

TEL:06-6879-8524

E-mail:press(at)sanken.osaka-u.ac.jp

(at)を@に変更して送信してください。