2025.02.25

【プレスリリース】仲良しだから緊張する:野生ニホンザルの社会的ストレスに関する新規な現象の発見

関澤 麻伊沙 1 、 沓掛 展之 1

1 総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター

【研究概要】

「この人のそばにいるとちょっと緊張するな…」という瞬間は、誰しもあるでしょう。そういうとき、なんとなくソワソワして、意味もなく髪の毛をいじったり、腕を触ったりしませんか?では、どういうときに、誰といるとそうなるのでしょうか。

ヒト以外の霊長類でも、緊張する状況やストレスがかかる場面で自分の身体をひっかく“セルフスクラッチング(以下、スクラッチ)”という行動が見られます(図1a)。ストレスレベルが高まる場面では、そうでない場面よりもスクラッチの頻度が高くなることが知られています。本研究では、野生ニホンザルのメスを対象に、このスクラッチの発生パターンを調べ、仲がいい血縁関係にある個体と一緒にいるときに高いストレスレベルを示すという、これまでに報告されていない、直感に反する現象を発見しました。この現象はメスが採食中にのみ確認され、休息中には確認されなかったため、血縁個体との餌をめぐる競争がストレスの原因であると考えられます。

【研究の成果】

群れで生活する動物にとって、他個体と安定した社会関係を築き、相手との関係性に応じて適切な行動をとることが必要です。しかし、動物が他個体の存在や、他個体との社会関係をどのように「感じているか」は、行動を観察するだけでは捉えにくいという難点がありました。個体のストレスレベルは社会環境によって変化し、相互交渉を行う個体との社会関係を反映すると考えられます。たとえば、普段から親密な個体が近くにいれば個体のストレスレベルは低下し、脅威となる個体がそばにくるとストレスレベルが上がると考えられます。

霊長類を対象にしたこれまでの研究では、観察対象である個体が特定の他個体と近くにいたときに、その個体のストレスレベルがどのように変化するかが調べられてきました。その結果、自分より順位が高い個体や、関係性が希薄な個体が近くにいるときにストレスレベルは高くなり、一方、血縁関係にある個体(血縁個体)や親しい個体と一緒にいるときにはストレスレベルが低くなることが報告されてきました。

2015年の春から夏にかけて58日間、宮城県金華山に生息する野生ニホンザル群(図1b)を観察しました。群れを構成する約50頭の中からオトナのメス11頭を対象とし、各個体合計約10時間ずつ、合計205時間の行動観察を行いました。この群れは1982年から継続的に観察されており、メス間の血縁関係がすべて記録されています。行動観察では、観察対象メスのスクラッチを含む全行動、群れの中の順位、および観察対象メスの周囲1m以内に出入りした個体をすべて記録しました。また、親密度の指標として、対象メスとそれぞれの他個体が1m以内にいた時間の割合(近接率)を算出しました。これらのうち、対象メスが休息中および採食中であった場合のデータを用いて、

- 対象メスの周囲1mに他個体がいたかどうか

- 近接メスが1個体であったとき、そのメスと対象個体の血縁関係、相対的順位関係、近接率

と対象メスのスクラッチ頻度との関係を分析しました。

その結果、

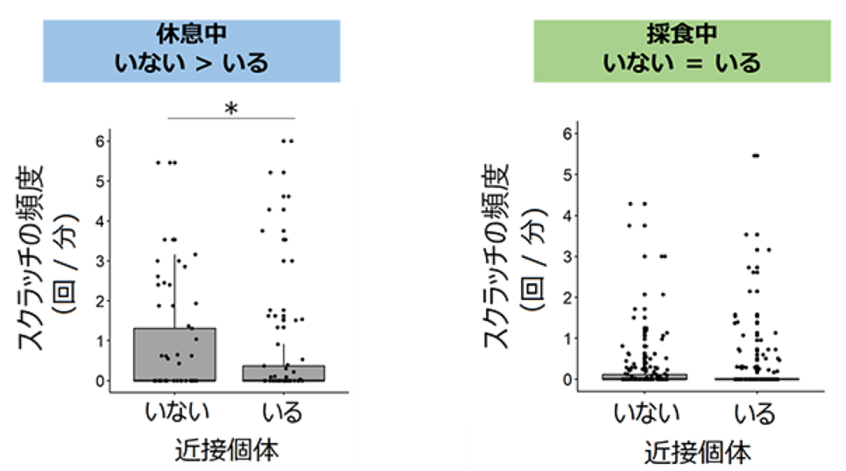

- 休息中、近くに他の個体がいないとき、いるときよりもスクラッチの頻度が増加した(図2左)。採食中には同様のパターンは見られなかった(図2右)。

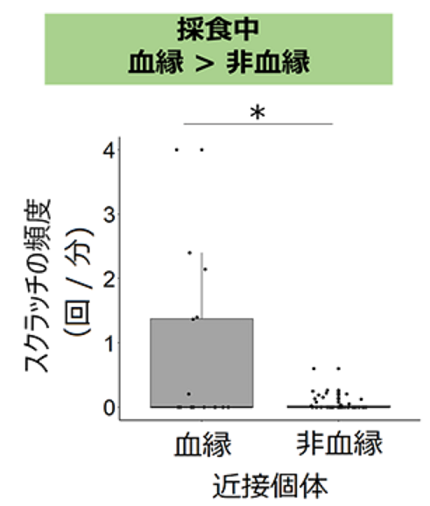

- 採食中、近くに血縁個体(母や姉妹)がいると非血縁個体がいるよりもスクラッチの頻度が増加した(図3)。休息中には血縁関係の効果は見られなかった。

という2つの結果が明らかになりました。一方、他個体との親密度と順位関係はスクラッチの頻度に影響していませんでした。

休息中に近接個体がいないことがスクラッチ頻度を増加させる、つまりストレスレベルが高くなるという結果は、群れからはぐれることへの不安が原因であると考えられます。野生群では、常に他個体の動きをモニタリングしていないと、取り残されてしまう可能性があるからです。

一方で、採食中に血縁個体が近くにいるとスクラッチの頻度が増加する、つまりストレスレベルが増加するという結果は予想外の結果です。母系社会(メスが出生群に生涯留まり、オスが分散する社会)に暮らすニホンザルは、生涯にわたり、血縁個体と親密な関係を築くため、血縁個体と一緒にいることはストレスの軽減につながると長らく考えられていました。しかし、採食時には食物をめぐる競争が生じることがあり、血縁個体の存在が競争可能性によって緊張状態を高める可能性があります。そのため、採食中に近接個体といることがストレスレベルを上昇させたと考えられます。一方、親密な関係にない非血縁個体とは、二個体間の順位関係に基づき片方が餌場を去るなどして競争や緊張状態が生じにくい単純な状況と考えられます。このように、親密な個体がそばにいることが、必ずしも安心につながるわけではないことが示されました。

図:1

(a)

(b)

金華山の野生ニホンザル。(a)セルフスクラッチング。左後肢で首のあたりを掻いている。(b)群れの個体がまとまっている。

図:2

休息中(左)および採食中(右)における近接個体の有無とスクラッチ頻度との関係を示す箱ひげ図。各データポイントは黒い点で示されている。このグラフでは、各データポイントを黒い点で示した。箱の上端と下端は、それぞれデータの上位25%と下位25%の範囲を示し、箱から伸びる線はデータの広がりを表している。*は統計的有意差(p < 0.05)を表す。

図:3

採食中、近接個体が一頭のみだった場合に、血縁個体が近接していたときとしていなかったときのスクラッチ頻度との関係を示す箱ひげ図(グラフの説明は図2を参照)。*は統計的有意差(p < 0.05)を表す。

【今後の展開】

本研究は、野生霊長類における社会的ストレスの決定要因が従来想定されていたよりも複雑であることを明らかにしたものです。この知見は、ヒトの社会的ストレスの理解にも貢献する可能性があります。例えば、職場や家庭における人間関係のストレスは、単なる「いる・いない」ではなく、「何をしているときか」や「その場面における関係の質」によって大きく異なることを示唆しています。今後は、より詳細な社会関係の評価や、生理学的なデータとの組み合わせ、群れ内のストレス要因の長期的な変化の分析などの研究を進めることで、群れ生活における社会関係の進化的基盤をさらに解明できると期待されます。

【著者情報】

- 関澤 麻伊沙(総合研究大学院大学・統合進化科学研究センター・特別研究員)

- 沓掛 展之(総合研究大学院大学・統合進化科学研究センター・教授)

【論文情報】

【研究サポート】

本研究はJSPS科研費 22K13665および京都大学霊長類研究所の共同利用・共同研究費(2015–B–16)の助成を受けたものです。

問い合わせ先

- 関澤 麻伊沙(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・特別研究員)

電話:046-858-1617

電子メール:maisa.sekizawa@gmail.com

<研究内容に関すること>

- 国立大学法人 総合研究大学院大学

総合企画課 広報社会連携係

電話:046-858-1629

電子メール:kouhou1@ml.soken.ac.jp

<報道担当>