2025.03.03

【プレスリリース】マウス顔面発生大図解:哺乳類の口先は、爬虫類の鼻孔近くの小骨から進化した

東山 大毅 1,2 、 黒田 春也3 、 岩瀬 晃康2,4 、 入江 直樹1、 栗原 裕基2,4,5

1 総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター、2東京大学 医学系研究科、3金沢大学 新学術創成研究機構、4東京大学 アイソトープ総合センター、5熊本大学 国際先端医学研究機構

【研究概要】

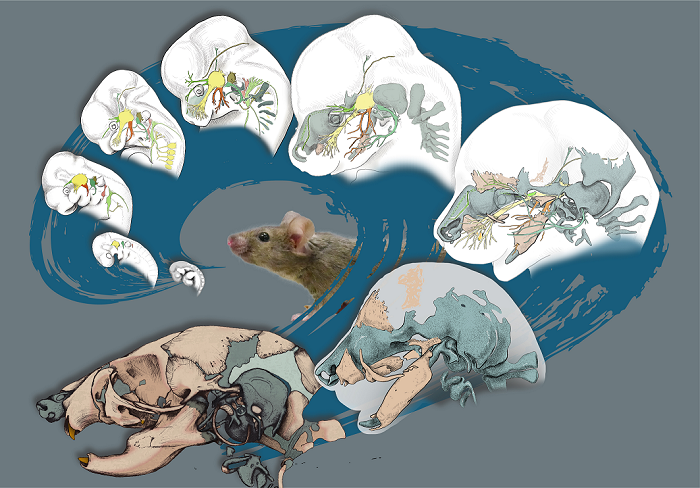

私たちを含む哺乳類の顔は、顎や鼻、一対の眼があるという点において爬虫類や両生類と同じつくりに見えますが、実は大きな違いがあります。哺乳類の顔には突き出た動く鼻先が口先とは別にあり、上アゴの先に鼻の孔が開いただけの爬虫類や両生類の顔とは大きく異なるのです。しかし、こうした哺乳類顔がどのように進化してきたのかは長いあいだ見過ごされてきた謎でした。総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター(RCIES)の東山大毅研究員を中心としたチームは、哺乳類であるマウスの骨格・神経・血管(動脈・静脈)を含む顔面形成の過程を網羅的に詳しく記載し、ヒトやマウスなどの哺乳類顔と他の脊椎動物と顔のパーツがどのように対応づけられるのかを明らかにすることで、哺乳類顔の進化について新しい仮説を支持する結果を得ました。まず、マウスの顔の発生は他の哺乳類と共通した典型的な軟骨頭蓋や神経の形成パターンを示し、哺乳類顔のモデル動物として適切であることを確認しました。次に、哺乳類の上アゴを構成する骨格は爬虫類とは異なるパーツを用いたものであることが改めて強く示唆され、過去に東山大毅研究員らが提唱した「哺乳類の鼻が爬虫類の上アゴの先から進化した」とする仮説の正しさを再確認しました。本研究で得られた詳細な比較形態学的知見は、ヒトの顔の形成過程や疾患とも統一的に説明できる他、マウスをモデルとする医学・生物学研究の基盤を強化し、顔の進化や形成異常の理解に貢献すると期待されます。

【研究の成果】

動物の姿を思い浮かべるとき、多くの人は最初に手足や尻尾よりも「顔」を思い描くのではないでしょうか。顔面は私たち脊椎動物の中でも特に複雑で特徴的な部位であり、系統ごとに特有の形態を持っています。特に哺乳類の顔は、捕食器官である顎から独立した構造としてクンクンと匂いを嗅げる「鼻」を持っており、上アゴの途中に鼻孔が開いただけのそれまでの爬虫類のような顔に比べて一層の複雑さを増した状態にあります。哺乳類の顔が爬虫類に似た祖先からどのように進化したのか。19世紀以来さまざまな仮説が提唱されてきました。しかし一般的には、少なくとも顔の土台となる骨格は哺乳類でも爬虫類でも両生類でも同じ要素が使われていると信じられており、あまり疑問を持たれてきませんでした。

近年、私たちはマウスを実験モデルとして研究に取り組み、実は哺乳類特有の顔の進化が、爬虫類のような祖先の上アゴから劇的な変化を経て成立したのではないかという仮説に辿りつきました。しかし、マウスは医学・生物学の研究において最も広く用いられる哺乳類モデルであるにもかかわらず、意外にも発生過程については詳細な記載が僅かなせいで、我々ヒトや他の哺乳類との比較でさえも未解明な点が多く残されており、仮説がどの程度まで一般化できるか分かりません。そこで本研究では、マウスの顔の発生過程を三次元的に解析し、その基盤となる構造の形成を詳述するとともに、哺乳類の顔の進化とその中でのヒトの位置づけについてあらためて考察しました。

本研究では、マウスの発生段階を 受精後9.0日目(頭部のはじまり)から18.5日目(出生直前)まで追跡しました。軟骨と硬骨を染め分ける骨格染色や、末梢神経を可視化する免疫組織化学染色を用い、頭部の骨格・神経の発生を詳細に観察しました。さらに、連続した組織切片像をコンピュータ上で三次元再構築し、骨格・神経・血管(動脈・静脈)の立体的な配置を可視化しました。こうして得られた知見を、広く参照しやすいよう手描きの図版にまとめてゆきました。

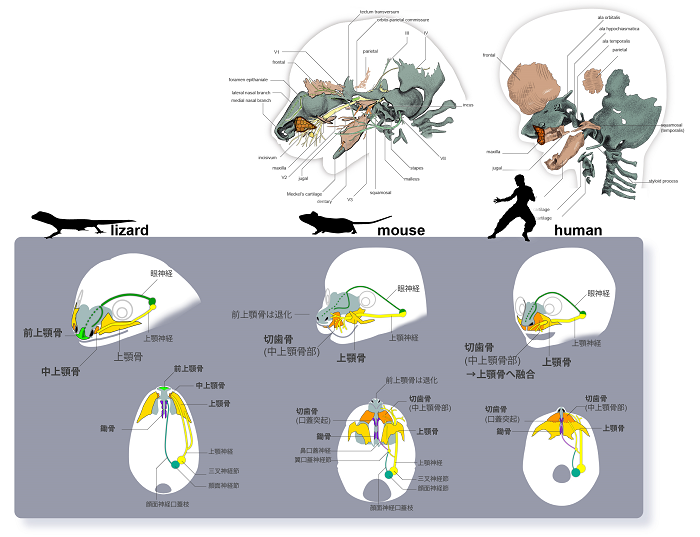

その結果、マウスの頭部発生の初期段階や末梢神経のパターンは、顎を持つ脊椎動物の基本形をよく反映していることが確認されました。また、頭蓋形成の基礎となる軟骨骨格の発生過程は、これまでに記載されてきた哺乳類のパターンと一致しており、また爬虫類との比較も可能であることが示唆されました。

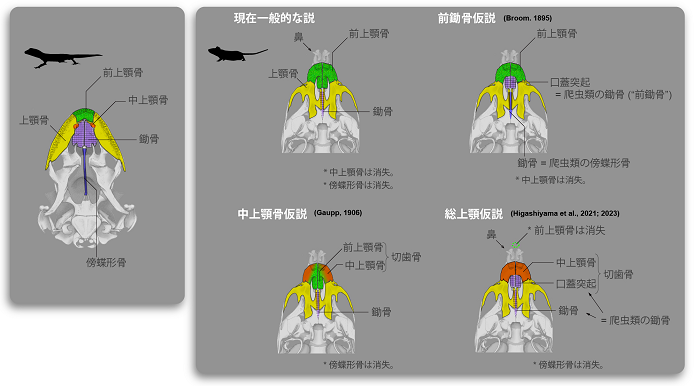

上記の結果は、発生の後期に形成されてくる顎の骨について動物同士で比較するとき、その対応関係を基礎となる軟骨頭蓋との位置関係に基づいて解釈できることを示しています。これまで爬虫類と哺乳類の上アゴの骨の相同性、つまりどの骨とどの骨が対応するのかという問題についてはさまざまな仮説がありました(図2)が、一般的には、両生類や爬虫類の顎を作っている顎の要素が哺乳類にそのまま受け継がれると信じられてきました。しかし、今回の結果は私たちが以前提案した「総上顎仮説(Holo-maxillary hypothesis)」 を支持するものでした。

この仮説では、哺乳類の進化過程で爬虫類の口先の要素、前上顎骨(premaxilla)は失われ、その領域は鼻として転用されて上アゴから分離したと考えます。同時に、新たな口先の骨として、鼻孔の脇にあった小骨に過ぎなかった中上顎骨(septomaxilla)と祖先の鋤骨(vomer)の一部が融合し、切歯骨(incisivum) が形成されたのです。つまり、私たちヒトを含む哺乳類の上アゴは、爬虫類のものとは土台から根本的に異なる構造を持っている可能性が高いというわけです。

本研究ではまた、マウスの発生データをもとに、過去の文献と照らし合わせながらヒトの顔の形成過程との比較を行いました。その結果、私たちの提案する解剖学的フレームワークは、ヒト特有の顔面形成を説明する上でも整合的であることが示されました。ヒトでは胎児期に一時的に切歯骨が形成され、その後上顎骨に融合しますが、このヒト切歯骨の骨化点の数や位置については文献によって異なる報告がなされていました。しかし、これらの不一致は、切歯骨が中上顎骨成分と口蓋突起成分を含むとする総上顎仮説によって統一的に説明可能であることが明らかになりました(図3)。この知見は、ヒトにおける口唇口蓋裂などの顔面形成異常の理解にも貢献すると考えられます。

本研究は、マウスの顔面形成を詳細に解明し、そのデータをもとに哺乳類やヒトの顔の進化を再考することを目的としました。本研究は「我々の形はどのようなプロセスで生まれてくるのか」「各段階の胚はどんな形をしているのか」という、素朴ながら根本的な疑問に応えるものです。こうした知見は、医学・生物学分野におけるマウス研究の基盤を強化するのはもちろん、しばしば個体発生を造型の対象とする美術分野等においても、重要な資料的価値を持つと期待されます。

【今後の展開】

哺乳類に至る進化では、爬虫類以前の顔のつくり方を大幅に組み替えるような変化が起こっていることが明らかになってきました。しかし、その変化を引き起こした要因や、哺乳類以外の系統でも類似した形態進化が起こり得た可能性など、その背景にある機構論は未解明の部分が多く残されています。今後は系統特異的な顔が生まれる発生段階や機構に着目し、劇的な形態進化を引き起こしたそのメカニズムに迫ってゆきます。

【著者情報】

- 東山 大毅(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・特別研究員)

- 黒田 春也(金沢大学 新学術創成研究機構・博士研究員)

- 岩瀬 晃康(東京大学 アイソトープ総合センター・特任助教)

- 入江 直樹(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・教授)

- 栗原 裕基(東京大学 アイソトープ総合センター・特任教授/ 熊本大学 国際先端医学研究機構・卓越教授)

【論文情報】

【研究サポート】

本研究はJSPS科研費 20K15858、20H04858、22H04991の助成を受けたものです。

問い合わせ先

- 東山 大毅(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・特別研究員)

電話: 046-858-1577

電子メール: higashiyama_hiroki@soken.ac.jp

<研究内容に関すること>

- 国立大学法人 総合研究大学院大学

総合企画課 広報社会連携係

電話: 046-858-1629

電子メール: kouhou1@ml.soken.ac.jp

<報道担当>