2025.03.26

【プレスリリース】クレオール言語が広がる条件を理論的に解明 ―新しい言語はどんな時に誕生するか―

中野 来喜 1,2 、 大槻 久 2

1 総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 統合進化科学コース

2 総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター

研究概要

集団に複数の言語が存在する時に、そこで最終的にどんな言語が話されるようになるのかという問題は、言語学や他分野からも注目を集めてきました。このような場合に、二つの言語が混合して新しい言語が生じ母語として定着することがあります。このようにしてできた言語をクレオール言語(1)と呼びます。

これまでの数理モデル(2)を用いた理論研究では、二つの異なる言語が出会った場合、集団内で多数派を占める側が話す言語や、社会的地位が高い側が話す言語が、最終的に集団に定着することが分かっていました。

しかし、クレオール言語がどのように社会に広まり話されるようになったかは、未だに議論が続いている問題です。集団の中で初期に生じた少数のクレオール話者が、どのようにしてやがて集団内で大多数を占めるようになったのかは、これまでの数理モデルでは説明できませんでした。

そこで本研究では、進化ゲーム理論(3)を用いてクレオール言語が集団に広がる条件を理論的に調べました。その結果、(ア)接触している二言語間の言語的距離が遠く、すぐには他方の言語を学習できない、(イ)言語が接触している時の集団のサイズが小さい、という二条件が満たされるときに最もクレオール言語が広がりやすいことがわかりました。これは多くのクレオール言語が植民地時代のプランテーションで成立したという事実をよく説明するものです。

本研究の成果は、いつクレオール言語のような言語が生じるのかという言語学の問いに新たな視点を与えるだけでなく、人間の持つ様々な文化的性質の生成と消滅の一般法則にも迫るもので、世界に存在すると言われる約7,000もの言語の多様性の理解や、少数言語の保全の取り組みにも貢献すると考えられます。

研究の背景

二つの異なる言語を話す集団が交流する状況を言語接触と呼びます。言語接触が起きているとき、二つの集団の言語はどのように変化していくのでしょうか。おおまかには三つの可能性があるとされています[文献1]。他方の言語がもう一方の言語を圧倒し集団が一つの言語だけを話すようになる場合(言語交替)、集団中に二つの言語が共存する場合(言語保持)、そしてクレオール言語といった新しい言語が集団で話されるようになる場合です。

クレオール言語は、異なる言語を話す話者同士が会話するために、その語彙などが元となる祖先言語から取り入れられていることが特徴です。クレオール言語の多くは、植民地時代のプランテーションで多く出現したことが知られていますが、クレオール言語が形成される過程や集団に広まる過程はまだその多くが解明されていません。

言語交替や言語保持が起きる条件は、これまで数理モデルを用いた理論研究により明らかにされてきました。例えば、ある言語の話者が多く存在する、あるいはある言語を話すほうが社会的地位が上がる、といった理由で人々が特定の言語を選択しやすい状況のときは、言語接触時に話者数が多く、社会的地位の高い側が話す言語のみが最終的に集団を占めるようになると予測されます。これは、もう一方の言語が絶滅することを意味します。そして、地理的な障壁や少数言語を助けるような人為的な介入がなければ、この言語の絶滅の回避は難しいことも分かっていました。しかし、クレオール言語のような第三の言語が出現する条件は未解明のままでした。

研究の成果

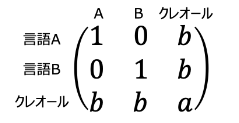

クレオール言語は、最初には話者数が少なかったにもかかわらずどのようにして集団に広まったのでしょうか。本研究では、言語コミュニケーションがうまくできるほど利益を得ることができ、その言語が話されやすくなるという仮定を置いて、二つの祖先言語A、Bとそれらの接触により生じたクレオール言語の間の進化ゲームを考えました(図1)。クレオール言語はどちらの祖先言語とも似ているので、そのどちらとも会話ができるということをパラメーターa、bで表しました。

図1: 会話による利益。祖先言語話者同士の会話では、同じ言語を話していないと利益は得られないが、クレオール話者は祖先言語話者とも他のクレオール話者ともある程度意思疎通が可能で、それぞれの場合で利益bおよび利益aを得る。

この枠組みのもと、言語間距離が近く祖先言語Aの話者はすぐに祖先言語Bを学習できる場合と、言語間距離が遠く祖先言語Aの話者は一旦クレオール話者にならなければ祖先言語B話者にはなれない場合とを比較しました。また、祖先言語が接触した時の集団の総個体数について、そのサイズが大きい場合と小さい場合とを比較しました。具体的には、それぞれの条件下でクレオール言語の定着のしやすさを調べました。

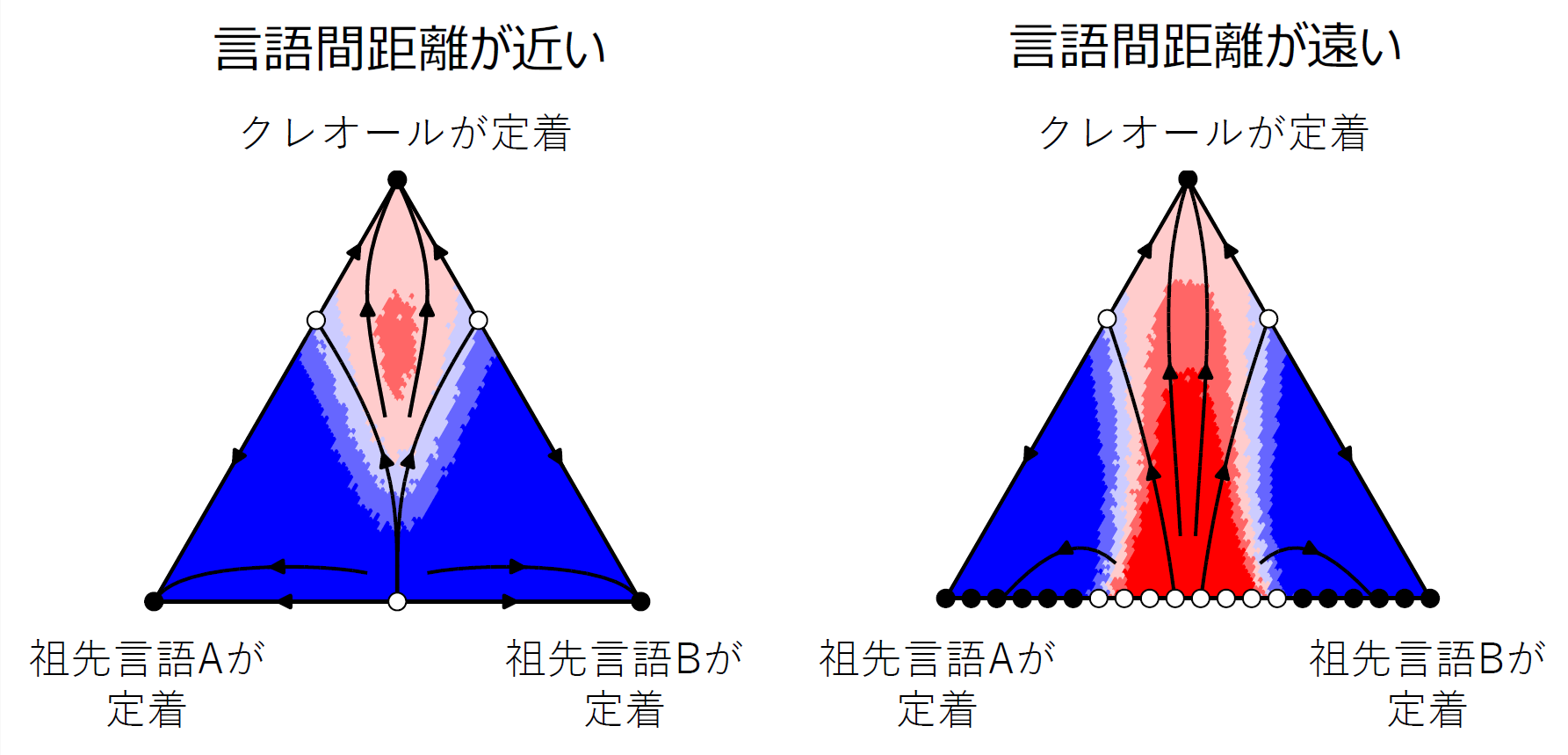

その結果、祖先言語間の距離が近い場合には、初期に少数の話者にしか話されていないクレオール言語は最終的に絶滅することがわかりました。反対に、祖先言語間の距離が遠い場合には、集団のサイズが小さい場合にクレオール話者が集団に最も広がりやすいことがわかりました(図2)。

図2: 祖先言語間の距離の違いによる結果の比較。矢印は、無限集団モデルにおける各言語話者の時間変化を表す。集団が小さい場合においては、赤色が濃いほどクレオール言語が集団に定着しやすいことを示している。祖先言語間の距離が遠いとクレオール言語が定着しやすい(右)。

このような結果になった理由は、祖先言語間の距離が遠い場合、祖先言語話者の比(A言語話者/B言語話者)があまり変化しにくく、クレオール言語を話すメリットが失われないこと、また集団サイズが小さいと初期には少数しかいないクレオール話者が偶然の効果で増加する確率が生まれ、クレオール言語の定着に有利となる状況が生まれやすいためだと考えられます。

クレオール言語が多く出現したとされる植民地時代のプランテーションでは、ヨーロッパ人の言語と現地語の言語的距離が遠く、またその初期においては集団サイズが小さいという状況がよく起きていたと考えられます。本研究の結果は、こういったクレオール言語の発生の歴史的パターンをよく説明するものです。

今後の展開

本研究では、議論を簡単にするために一言語話者の場合のみを考えました。より現実に近い状況を表現するために、二言語話者が存在する場合や言語間の社会的地位を考えた場合への拡張が考えられます。また、本研究では、集団サイズが小さい場合に確率的な要因でどの言語が定着するかが決まりました。今後、小集団における言語のダイナミクスがより詳しく研究されることが期待されます。

用語解説

- (1) クレオール言語

異なる言語の話者同士が意思疎通を行うために形成された言語が母語として定着したもの。 - (2) 数理モデル

現実の状況を単純化し数式を使って表現したもの。 - (3) 進化ゲーム理論

ある戦略をとる個体の利益が、他個体の頻度と戦略に依存して変わる場合、これをゲームという。ゲームを微分方程式等を用いて動学的に表し解析する方法論を進化ゲーム理論という。

引用文献

[1] 嶋田 珠巳・斎藤 兆史・大津 由紀雄(編)(2019) 言語接触:英語化する日本語から考える「言語とはなにか」 東京大学出版会

著者情報

- 中野 来喜 (総合研究大学院大学 先端学術院 先端学術専攻 統合進化科学コース 5年一貫制博士課程 2年)

- 大槻 久 (総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・准教授)

論文情報

研究サポート

本研究は総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター「複雑適応系進化学研究部門」の助成を受けたものです。

問合せ先

- 大槻 久(総合研究大学院大学 統合進化科学研究センター・准教授)

電話:046-858-1638

電子メール:ohtsuki_hisashi@soken.ac.jp

<研究内容に関すること>

- 国立大学法人 総合研究大学院大学

総合企画課 広報社会連携係

電話:046-858-1629

電子メール:kouhou1@ml.soken.ac.jp

<報道担当>