2025.10.09

【プレスリリース】女王を中心とした真社会性哺乳類ハダカデバネズミ社会の全貌――全個体自動追跡システムによる大規模社会行動解析――

発表のポイント

- 真社会性哺乳類であるハダカデバネズミにおいて、個体タグ技術を用いて群れ内全個体を30日間追跡し、群れ全体の行動型と社会関係を網羅的に明らかにしました。

- 繁殖個体(女王・繁殖オス)が特異な行動型を持ち社会の中心を担う一方、非繁殖個体(ワーカー)が多様な行動型に分かれ安定的に役割分担していることを示しました。

- 本成果はハダカデバネズミにとどまらず、多様な動物種の社会構造研究に広く応用可能であり、社会性研究の基盤を築くものです。

概要

熊本大学大学院生命科学研究部の山川真徳博士研究員、東京大学定量生命科学研究所の奥山輝大教授、九州大学大学院医学研究院の三浦恭子教授(兼:熊本大学大学院生命科学研究部 客員教授)、総合研究大学院大学の沓掛展之教授らによる研究グループは、哺乳類では極めて珍しい真社会性(注1)を持つハダカデバネズミにおいて、大規模社会行動解析によって社会全体の構造と個体間の社会的関係性を明らかにしました。

本研究では、個体タグであるRFID(注2)技術を用いた群れ全体の自動追跡システムを独自開発し、5群102匹を対象に30日間の動きを網羅的に記録しました。その結果、繁殖個体(女王と繁殖オス)は特有の行動を示し、社会の中心的存在であることが判明しました(図1)。一方、非繁殖個体(ワーカー)は「働き者」など6種類の行動型に分かれ、安定した役割分担をしていることがわかりました。さらに行動型ごとに他個体との関係性も異なり、群れの中で多様な戦略が共存していることが示されました。

この成果は、他の動物種での社会性研究にも応用可能であり、協力社会の仕組みやその維持メカニズムを解明するための重要な基盤となります。本研究成果は、日本時間2025年10月9日付で、Science Advances誌に掲載されます。

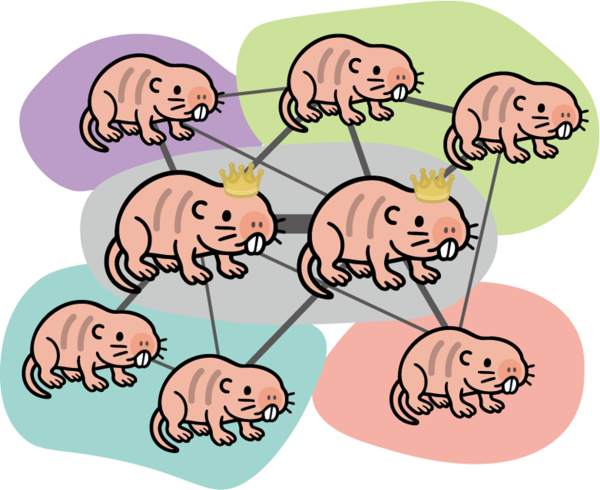

図1:真社会性哺乳類であるハダカデバネズミの社会構造

ハダカデバネズミの群れ内の行動型と社会ネットワークの構造を網羅的に解明した。

発表内容

動物の社会では、仲間同士の役割分担や関わり合いが、集団をうまく維持するために大切な役割を果たしています。特に、アリやハチ、シロアリといった「真社会性」の生物では、群れの中で、繁殖個体(女王や繁殖オス)と非繁殖個体(ワーカー)とが分業し、協力し合うことで、極めて高度な社会生活を営んでいます。ハダカデバネズミは、極めて珍しい「真社会性の哺乳類」ですが、従来の研究は少数の個体や短期間の観察に限られ、その社会全体を対象にした本格的な行動解析はこれまでほとんど行われておらず、多くの点が謎のままでした。

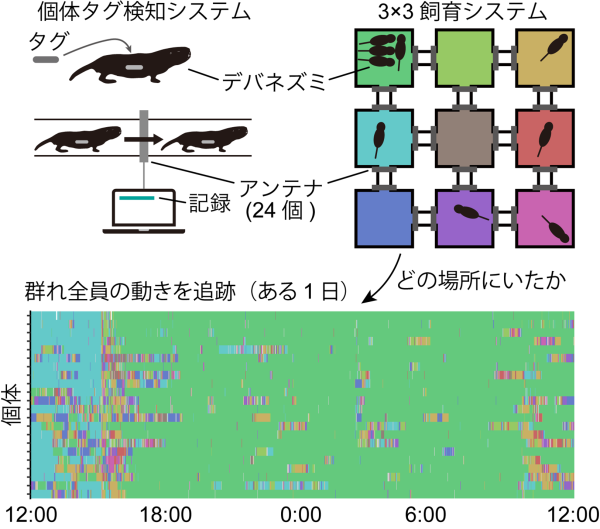

本研究では、RFIDという無線で個体を識別できる個体タグ技術を使って、群れ全員の動きを自動的に追跡できる新しいシステムを開発しました(図2)。このシステムにより、5つの群れ・合計102匹のハダカデバネズミを30日間にわたって追跡することに成功しました。この手法は、体に埋め込んだ小さなタグを読み取るため、狭いトンネルで個体が重なっても正確に識別でき、長期間の動きを確実に記録できるのが特徴です。

図2:全個体自動追跡システム

タグをハダカデバネズミ個体に埋め込み、飼育システムに配置された24個のアンテナでタグを検知することで、群れ全員の動きを長期的に追跡した。

解析の結果、繁殖個体(女王と繁殖オス)は、短い休憩を繰り返したり、他の個体を追いかけたりする行動が目立ち、群れ全体の秩序を監視する役割を果たしていることがわかりました。また、活動のリズムを他の仲間と合わせ、活動中は仲間と同じ場所にいることが多く、社会の中心的存在であることが示されました。さらに繁殖個体のペアは特に強い結びつきを持ち、群れの中で際立った関係性を築いていました。

一方で、非繁殖個体(ワーカー)たちは少なくとも6種類の行動型に分かれており、活発に活動するタイプ(働き者)や、あまり活動しないタイプ、部屋をよく行き来するタイプなど、多様な役割を担っていることが明らかになりました。これらの違いは年齢や体の大きさと関係しており、個体ごとに一貫した行動スタイルを持っていました。また、行動型ごとに仲間との関わり方も異なり、部屋をよく行き来する個体は他の個体に追いかけられやすく、逆に移動の少ない個体は活動的な仲間と同じ場所で活動するのを避ける傾向がありました。これは、巣穴を掘る作業や餌を運ぶ作業など、場面に応じて相互作用や距離感を調整している可能性を示しています。

今回の研究によって、繁殖個体の特別な行動と社会的役割、そして非繁殖個体における多様な役割分担を初めて網羅的に明らかにすることができました。この成果は、ハダカデバネズミの社会の仕組みを理解するだけでなく、哺乳類における協力社会の進化を解き明かすうえで重要な基盤となります。今後はこのシステムを活用し、群れの社会構造に意図的に変化を与える実験を行うことで、協力社会がどのように維持され、どれほど強靭であるのかを解明できると期待されます。

発表者・研究者等情報

論文情報

研究助成

本研究は、科学技術振興機構(JST)「次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2104)」「創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR2143・JPMJFR216C)」「共創の場形成支援プログラム(課題番号:JPMJPF2010)」「戦略的創造研究推進事業 CREST(課題番号:JPMJCR23B1)」、日本学術振興会(JSPS)「科学研究費助成事業(課題番号:JP21H05140・JP21H05143・JP22H02698・JP23K20043・JP24H00542・JP24K02136・JP25H01000・JP25K21744)」、日本医療研究開発機構(AMED)「再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム(課題番号: JP24bm1123057)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1) 真社会性:

アリやハチに代表される高度に分業化された社会を作る性質のこと。特に、二世代以上が群れに共存し、群れ内で繁殖する個体と繁殖しない個体に分かれ、親以外の個体が子の世話に参加するような社会のことを指す。

(注2) RFID:

Radio Frequency Identificationの略。無線通信を利用して物体や個体を識別する自動認識技術のこと。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

- 東京大学定量生命科学研究所 附属高度細胞多様性研究センター 行動神経科学研究分野

教授 奥山 輝大(おくやま てるひろ)

Tel:03-5841-2297 E-mail:okuyama(at)iqb.u-tokyo.ac.jp - 東京大学定量生命科学研究所 総務チーム

Tel:03-5841-7813 E-mail:soumu(at)iqb.u-tokyo.ac.jp - 九州大学 広報課

Tel:092-802-2130 E-mail:koho(at)jimu.kyushu-u.ac.jp - 熊本大学 総務部総務課 広報戦略室

Tel:096-342-3269 E-mail:sos-koho(at)jimu.kumamoto-u.ac.jp - 総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

Tel:046-858-1629 E-mail:kouhou1(at)ml.soken.ac.jp - 科学技術振興機構 広報課

Tel:03-5214-8404 E-mail:jstkoho(at)jst.go.jp

(JST事業に関する問合せ先)

- 科学技術振興機構 創発的研究推進部

東出 学信(ひがしで たかのぶ)

Tel:03-5214-7276 E-mail:souhatsu-inquiry(at)jst.go.jp

(at)を@に変更して送信してください。